Iptablesチュートリアル 1.2.2

Oskar Andreasson

Tatsuya Nonogaki - 日本語訳

Japanese translation v.1.0.1Copyright © 2001-2006 Oskar Andreasson

Copyright © 2005-2008 Tatsuya Nonogaki

この文書を、フリーソフトウェア財団発行の GNU フリー文書利用許諾契約書バージョン1.1 が定める条件の下で複製、頒布、あるいは改変することを許可する。序文とその副章は変更不可部分であり、「Original Author: Oskar Andreasson」は表カバーテキスト、裏カバーテキストは指定しない。この利用許諾契約書の複製物は「GNU フリー文書利用許諾契約書」という章に含まれている。

このチュートリアルに含まれるすべてのスクリプトはフリーソフトウェアです。あなたはこれを、フリーソフトウェア財団によって発行された GNU 一般公衆利用許諾契約書バージョン2の定める条件の下で再頒布または改変することができます。

これらのスクリプトは有用であることを願って頒布されますが、*全くの無保証* です。商業可能性の保証や特定の目的への適合性は、言外に示されたものも含め全く存在しません。詳しくはGNU 一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。

あなたはこのチュートリアルと共に、GNU 一般公衆利用許諾契約書の複製物を一部受け取ったはずです。もし受け取っていなければ、フリーソフトウェア財団まで請求してください(宛先は the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA)。

献辞

僕はこのドキュメントを僕の素晴らしい妹と姪、それに義弟に捧げる。彼らは僕を応援し、インスピレーションを与えてくれた。彼らは、なくてはならない幸せの源であり一筋の光だ。感謝!

それに、僕に執筆の励みを与え、以心伝心で世話をしてくれる Ninel に言葉を贈らないわけにはいかない。ありがとう。

そして、僕はこの作品を、とてつもなくきつい仕事をしている Linux 開発者達と維持管理者達に捧げたい。この素晴らしいオペレーティングシステムを世に送り出してくれている人々へ。

- Table of Contents

- 著者について

- 読み方

- 予備知識

- このドキュメントで用いる表記法

- <この日本語訳で用いる表記法>

- 1. 序章

- 1.1. なぜこのドキュメントを書いたか

- 1.2. どのようにして書いたか

- 1.3. このドキュメントで使う用語

- 1.4. まとめ

- 2. TCP/IPのおさらい

- 2.1. TCP/IPのレイヤー

- 2.2. IPの特徴

- 2.3. IPヘッダ

- 2.4. TCPの特徴

- 2.5. TCPヘッダ

- 2.6. UDPの特徴

- 2.7. UDPヘッダ

- 2.8. ICMPの特徴

- 2.9. ICMPヘッダ

- 2.9.1. ICMPエコー要求/応答

- 2.9.2. ICMP到達不能メッセージ (Destination Unreachable)

- 2.9.3. ソースクエンチ (Source Quench)

- 2.9.4. リダイレクト (Redirect)

- 2.9.5. TTL equals 0

- 2.9.6. パラメータ障害

- 2.9.7. タイムスタンプ要求/応答

- 2.9.8. インフォメーション要求/応答

- 2.10. SCTPの特徴

- 2.10.1. イニシャライズとアソシエーション

- 2.10.2. データの送信とコントロールセッション

- 2.10.3. シャットダウンと中止

- 2.11. SCTPヘッダ

- 2.11.1. SCTP共通ヘッダフォーマット

- 2.11.2. SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ

- 2.11.3. SCTP ABORTチャンク

- 2.11.4. SCTP COOKIE ACKチャンク

- 2.11.5. SCTP COOKIE ECHOチャンク

- 2.11.6. SCTP DATAチャンク

- 2.11.7. SCTP ERRORチャンク

- 2.11.8. SCTP HEARTBEATチャンク

- 2.11.9. SCTP HEARTBEAT ACKチャンク

- 2.11.10. SCTP INITチャンク

- 2.11.11. SCTP INIT ACKチャンク

- 2.11.12. SCTP SACKチャンク

- 2.11.13. SCTP SHUTDOWNチャンク

- 2.11.14. SCTP SHUTDOWN ACKチャンク

- 2.11.15. SCTP SHUTDOWN COMPLETEチャンク

- 2.12. TCP/IP宛先誘導型ルーティング

- 2.13. まとめ

- 3. IPフィルタリングとは

- 3.1. IPフィルタとは何か

- 3.2. IPフィルタリングの用語と表現

- 3.3. IPフィルタの計画の仕方

- 3.4. まとめ

- 4. ネットワークアドレス変換とは

- 4.1. NATの利用目的と用語解説

- 4.2. NAT使用時の注意点

- 4.3. 概念を理解するためのNATマシン構築例

- 4.3.1. NATマシン構築に必要なもの

- 4.3.2. NATマシンの配備位置

- 4.3.3. プロキシの配置の仕方

- 4.3.4. NATマシン構築の最終段階

- 4.4. まとめ

- 5. 準備

- 5.1. iptablesの入手先

- 5.2. カーネルのセットアップ

- 5.3. ユーザ空間のセットアップ

- 5.3.1. ユーザ空間アプリケーションのコンパイル

- 5.3.2. Red Hat 7.1 でのインストール

- 5.4. まとめ

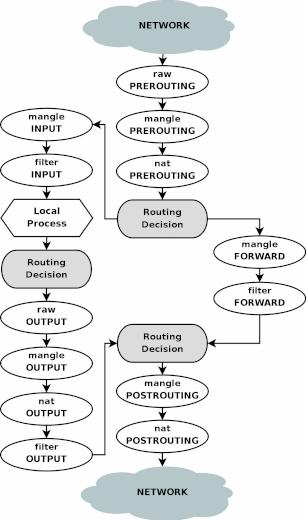

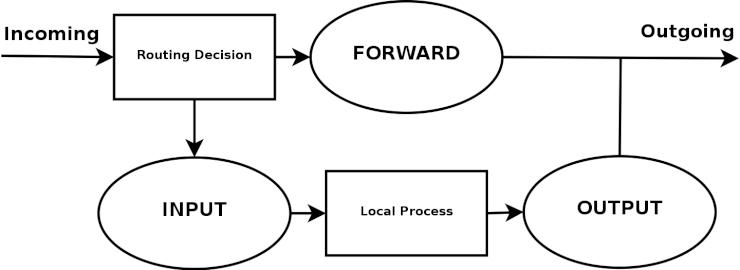

- 6. テーブルとチェーンの道のり

- 6.1. 全般

- 6.2. mangleテーブル

- 6.3. natテーブル

- 6.4. Rawテーブル

- 6.5. filterテーブル

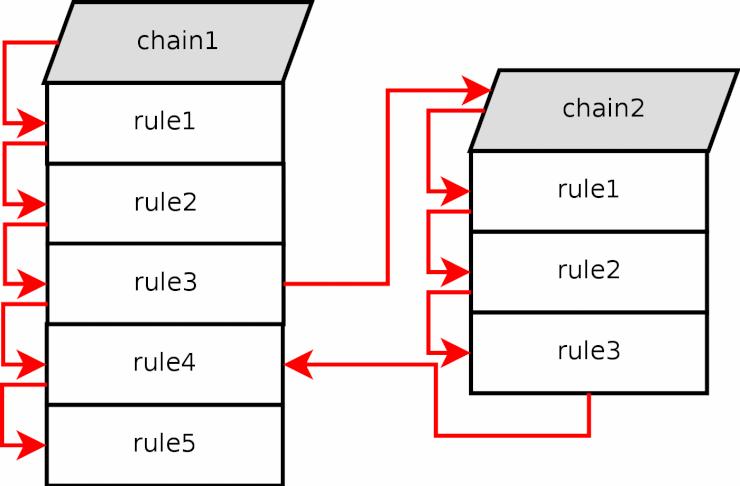

- 6.6. ユーザ定義チェーン

- 6.7. まとめ

- 7. ステート機構

- 7.1. はじめに

- 7.2. conntrackエントリ

- 7.3. ユーザ空間でのステート

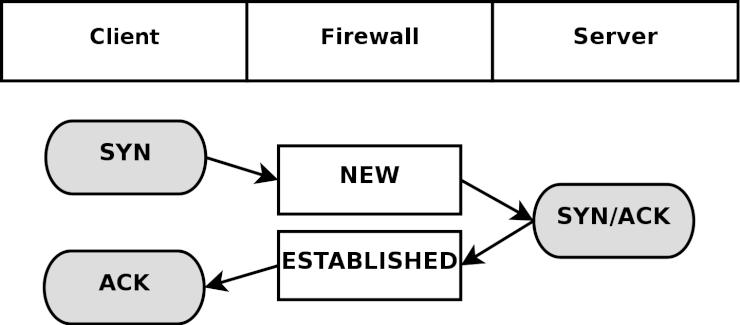

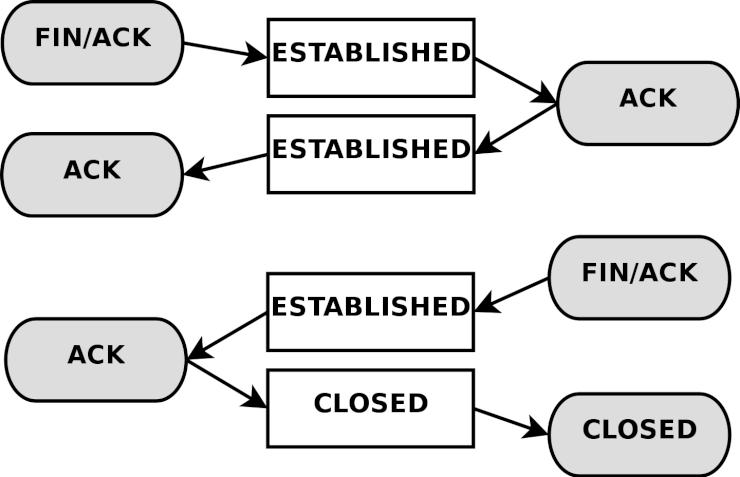

- 7.4. TCPコネクション

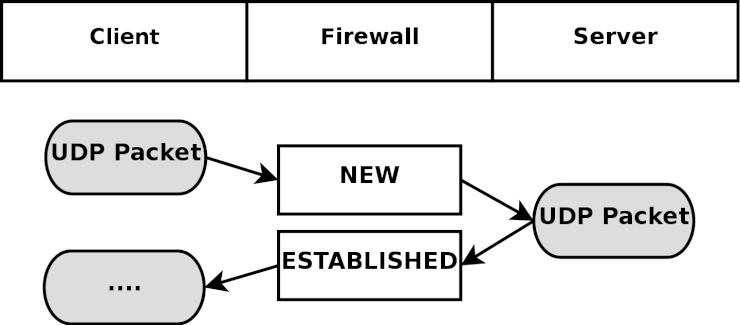

- 7.5. UDPコネクション

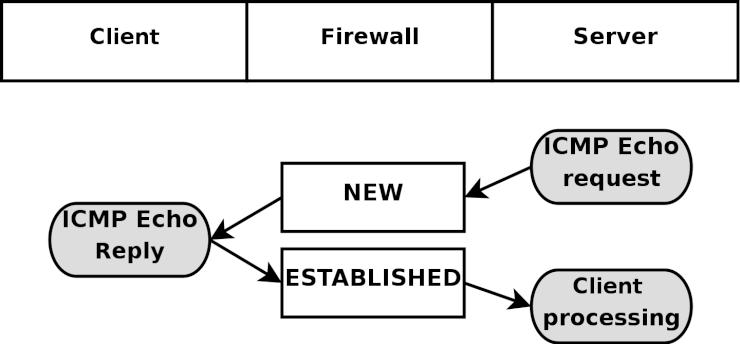

- 7.6. ICMPコネクション

- 7.7. デフォルトのコネクション

- 7.8. 追跡除外コネクションとrawテーブル

- 7.9. 複雑なプロトコルとコネクション追跡

- 7.10. まとめ

- 8. 大きなルールセットの保存とリストア

- 8.1. 速度に関する考察

- 8.2. restoreの欠点

- 8.3. iptables-save

- 8.4. iptables-restore

- 8.5. まとめ

- 9. ルールの作り方

- 9.1. iptablesのコマンドの基本

- 9.2. テーブル

- 9.3. コマンド

- 9.4. まとめ

- 10. iptablesのマッチ

- 10.1. 汎用的なマッチ

- 10.2. 暗黙的なマッチ

- 10.3. 明示的なマッチ

- 10.3.1. Addrtypeマッチ

- 10.3.2. AH/ESPマッチ

- 10.3.3. Commentマッチ

- 10.3.4. Connmarkマッチ

- 10.3.5. Conntrackマッチ

- 10.3.6. DSCPマッチ

- 10.3.7. ECNマッチ

- 10.3.8. Hashlimitマッチ

- 10.3.9. Helperマッチ

- 10.3.10. IP rangeマッチ

- 10.3.11. Lengthマッチ

- 10.3.12. Limitマッチ

- 10.3.13. MACマッチ

- 10.3.14. Markマッチ

- 10.3.15. Multiportマッチ

- 10.3.16. Ownerマッチ

- 10.3.17. Packet type マッチ

- 10.3.18. Realmマッチ

- 10.3.19. Recentマッチ

- 10.3.20. Stateマッチ

- 10.3.21. TCPMSSマッチ

- 10.3.22. TOSマッチ

- 10.3.23. TTLマッチ

- 10.3.24. Uncleanマッチ

- 10.4. まとめ

- 11. iptablesのターゲットとジャンプ

- 11.1. ACCEPTターゲット

- 11.2. CLASSIFYターゲット

- 11.3. CLUSTERIPターゲット

- 11.4. CONNMARKターゲット

- 11.5. CONNSECMARKターゲット

- 11.6. DNATターゲット

- 11.7. DROPターゲット

- 11.8. DSCPターゲット

- 11.9. ECNターゲット

- 11.10. LOGターゲット

- 11.11. MARKターゲット

- 11.12. MASQUERADEターゲット

- 11.13. MIRRORターゲット

- 11.14. NETMAPターゲット

- 11.15. NFQUEUEターゲット

- 11.16. NOTRACKターゲット

- 11.17. QUEUEターゲット

- 11.18. REDIRECTターゲット

- 11.19. REJECTターゲット

- 11.20. RETURNターゲット

- 11.21. SAMEターゲット

- 11.22. SECMARKターゲット

- 11.23. SNATターゲット

- 11.24. TCPMSSターゲット

- 11.25. TOSターゲット

- 11.26. TTLターゲット

- 11.27. ULOGターゲット

- 11.28. まとめ

- 12. スクリプトのデバグ

- 12.1. デバグ、それは必要欠くべからざるもの

- 12.2. Bashデバグテクニック

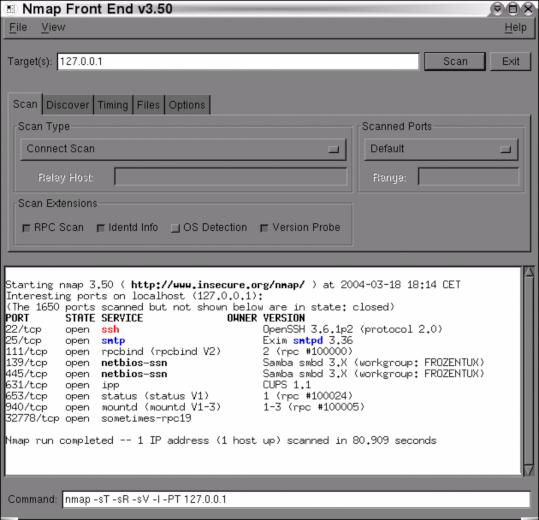

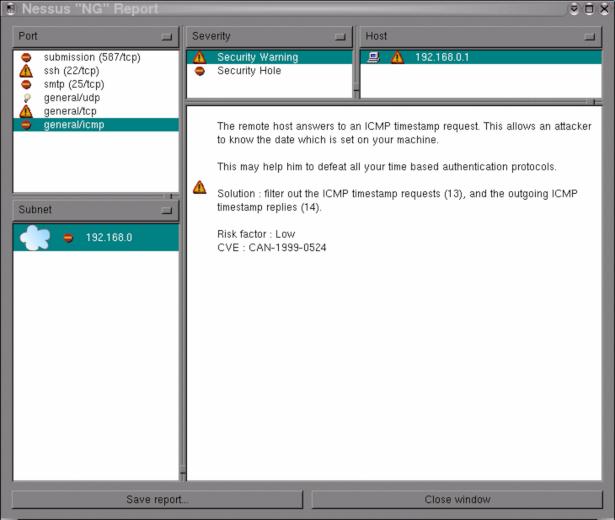

- 12.3. デバグに役立つシステムツール

- 12.4. iptablesのデバグ

- 12.5. その他のデバグツール

- 12.6. まとめ

- 13. rc.firewallファイル

- 13.1. 例 rc.firewall

- 13.2. rc.firewallの解説

- 13.2.1. 設定オプション

- 13.2.2. 追加モジュールの初期ロード

- 13.2.3. procの設定

- 13.2.4. 各種チェーンへのルール配置

- 13.2.5. デフォルトポリシーの設定

- 13.2.6. filterテーブルにユーザ定義チェーンを作る

- 13.2.7. INPUTチェーン

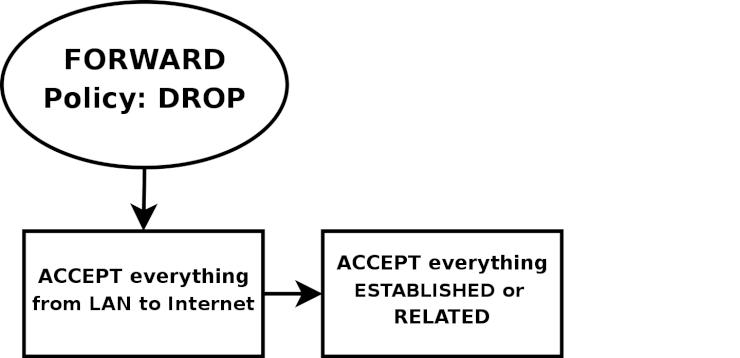

- 13.2.8. FORWARDチェーン

- 13.2.9. OUTPUTチェーン

- 13.2.10. natテーブルのPREROUTINGチェーン

- 13.2.11. SNATの開始とPOSTROUTINGチェーン

- 13.3. まとめ

- 14. スクリプト例

- 14.1. rc.firewall.txtスクリプトの構造

- 14.1.1. 構造

- 14.2. rc.firewall.txt

- 14.3. rc.DMZ.firewall.txt

- 14.4. rc.DHCP.firewall.txt

- 14.5. rc.UTIN.firewall.txt

- 14.6. rc.test-iptables.txt

- 14.7. rc.flush-iptables.txt

- 14.8. Limit-match.txt

- 14.9. Pid-owner.txt

- 14.10. Recent-match.txt

- 14.11. Sid-owner.txt

- 14.12. Ttl-inc.txt

- 14.13. Iptables-save ruleset

- 14.14. まとめ

- 15. iptables/netfilter用グラフィカルユーザインターフェイス

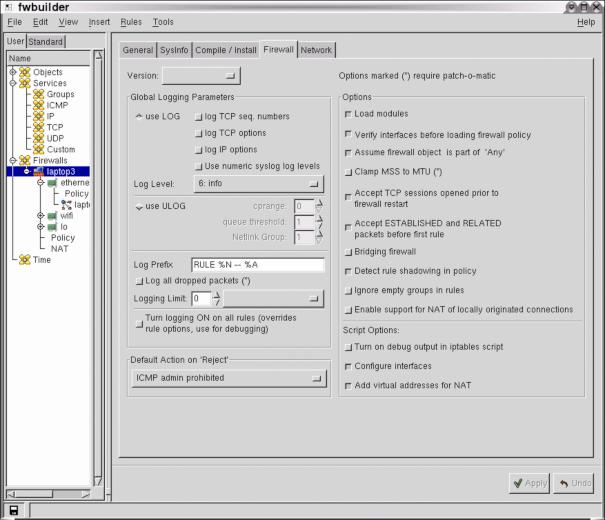

- 15.1. fwbuilder

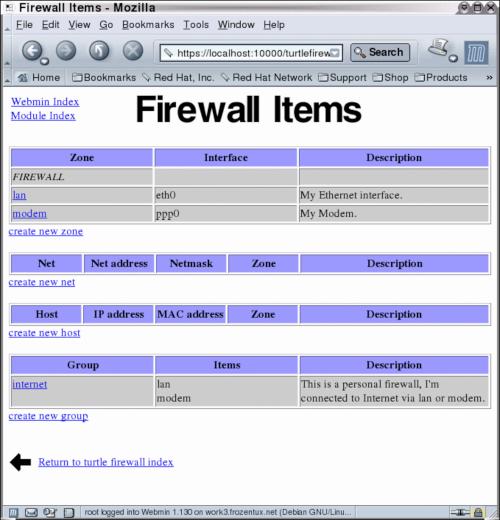

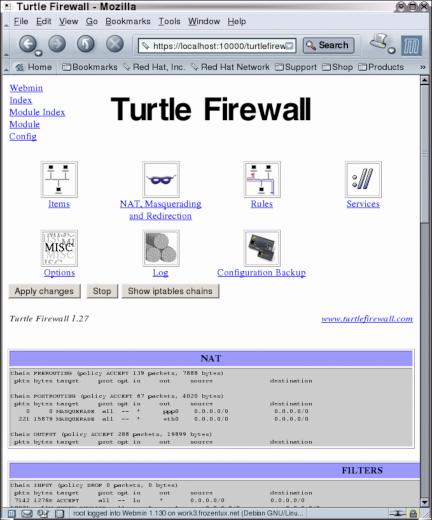

- 15.2. Turtle Firewall プロジェクト

- 15.3. Integrated Secure Communications System

- 15.4. IPMenu

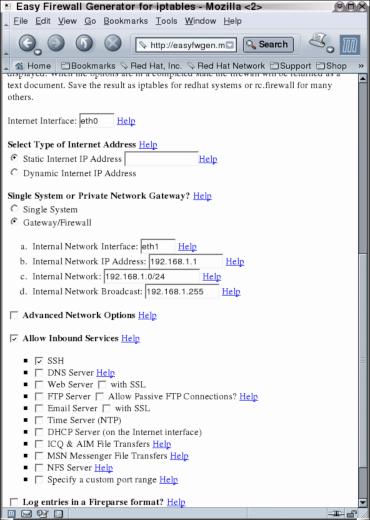

- 15.5. Easy Firewall Generator

- 15.6. まとめ

- 16. Linux, iptables及びnetfilterをベースとした製品

- 16.1. Ingate Firewall 1200

- 16.2. まとめ

- A. 特別なコマンドの詳細解説

- A.1. 稼働中のルールセットのリストアップ

- A.2. テーブルのアップデートとフラッシュ

- B. よくある問題と質問

- C. ICMPタイプ

- D. TCPオプション

- E. その他の資料とリンク

- F. 謝辞

- G. History

- H. GNU Free Documentation License

- I. GNU General Public License

- J. スクリプト例コードベース

- Index

- List of Tables

- 2-1. SCTPタイプ

- 2-2. エラー原因コード

- 2-3. INITの可変長パラメータ

- 2-4. INIT ACK の可変長パラメータ

- 6-1. ローカルホスト (我々のマシン) を宛先とするパケット

- 6-2. ローカルホスト (我々のマシン) を送信元とするパケッ ト

- 6-3. フォワードパケット

- 7-1. ユーザ空間でのステート

- 7-2. 内部ステート

- 7-3. サポートされている複雑なプロトコル

- 9-1. テーブル

- 9-2. コマンド

- 9-3. オプション

- 10-1. 汎用的なマッチ

- 10-2. TCPマッチ

- 10-3. UDPマッチ

- 10-4. ICMPマッチ

- 10-5. SCTPマッチ

- 10-6. アドレスタイプ

- 10-7. Addrtypeマッチオプション

- 10-8. AHマッチオプション

- 10-9. ESPマッチオプション

- 10-10. Commentマッチオプション

- 10-11. Connmarkマッチオプション

- 10-12. Conntrackマッチオプション

- 10-13. DSCPマッチオプション

- 10-14. ECNマッチオプション

- 10-15. IP内のECNフィールド

- 10-16. Hashlimitマッチオプション

- 10-17. Helperマッチオプション

- 10-18. IP rangeマッチオプション

- 10-19. Lengthマッチオプション

- 10-20. Limitマッチオプション

- 10-21. MACマッチオプション

- 10-22. Markマッチオプション

- 10-23. Multiportマッチオプション

- 10-24. Ownerマッチオプション

- 10-25. Packet typeマッチオプション

- 10-26. Realmマッチオプション

- 10-27. Recentマッチオプション

- 10-28. Stateマッチオプション

- 10-29. TCPMSSマッチオプション

- 10-30. TOSマッチオプション

- 10-31. TTLマッチオプション

- 11-1. CLASSIFYターゲットオプション

- 11-2. CLUSTERIPターゲットオプション

- 11-3. CONNMARKターゲットオプション

- 11-4. CONNSECMARKターゲットオプション

- 11-5. DNATターゲットオプション

- 11-6. DSCPターゲットオプション

- 11-7. ECNターゲットオプション

- 11-8. LOGターゲットオプション

- 11-9. MARKターゲットオプション

- 11-10. MASQUERADEターゲットオプション

- 11-11. NETMAPターゲットオプション

- 11-12. NFQUEUEターゲットオプション

- 11-13. REDIRECTターゲットオプション

- 11-14. REJECTターゲットオプション

- 11-15. SAMEターゲットオプション

- 11-16. SECMARKターゲットオプション

- 11-17. SNATターゲットオプション

- 11-18. TCPMSSターゲットオプション

- 11-19. TOSターゲットオプション

- 11-20. TTLターゲットオプション

- 11-21. ULOGターゲットオプション

- C-1. ICMPタイプ

- D-1. TCPオプション

著者について

Iptablesチュートリアルの著者は xxxx年に生まれ...

なんて、冗談はやめておこう。僕は 8 歳の時のクリスマスプレゼントで最初のコンピュータ Commondore 64 をもらった。C-1541 ディスクドライブの付いたやつで、8 ドットのドットプリンタと幾つかのゲームソフトも一緒だった。父は、なんとか動くところまで漕ぎ着け、二日掛かりで遂にゲームをロードする術を会得し、一人でもできるように僕にやり方を教えてくれた。今思えば、これが僕のコンピュータ漬け人生の始まりだった。その時点ではまだ、ほぼゲームで遊ぶだけ。しかし、何度かおもしろ半分で C-64 ベーシック言語もいじってみたりした。数年後には、Amiga 500 を手に入れた。主にゲームと宿題に使いながら、いじくり回した。その次は Amiga 1200 だ。

1993年か1994年のある日、父は Amiga には (残念ながら) 明日はないということを悟った。明日があるのは PC、i386だと。僕の涙の訴えも空しく、父は 50MHz の 486 と 16MB の RAM を積んだ Compaq PC を買い与えた。これがまさしく最悪の設計で、スピーカーからモニタから何から何まで一体化されていた。一世を風靡していた Apple のデザインを真似たつもりだろうが、見事に失敗していた。とはいえ、このマシンこそ、僕を本格的にコンピュータにのめり込ませたマシンだったことは間違いない。コーディングを本格的にやりだしたのも、インターネットを使い始めたのも、最初に実際に Linux をインストールしたのもこのマシンだった。

僕はもう長いこと、熱烈な Linux ユーザであり Linux アドミニストレータだ。僕の Linux 経験は、知り合いから借りた CD でインストールした slackware とともに 1994 年に始まる。この初めてのインストールはほとんど実験的なものだった。全く未経験なため、モデムやら何やらを動作させるだけでえらく時間が掛かった。しかもデュアルブートで別の OS を温存していた。2回目のインストールは circa 1996 だったが、メディアを持っていなかったので 28k8 モデムで slackware の A, AP, D, Nディスクを FTPダウンロードする羽目になった。グラフィカルインターフェイスからは何も学べないと悟っていた僕は、基本に立ち戻った。コンソールあるのみ。svgalib こそあれ、X11 もグラフィックもかなぐり捨てた。顧みれば、この経験がどれほど役に立ったかは疑うべくもない。何かを学ぼうと思ったら、やるしかない状態に自分を追い込んでしまうのが一番ではないだろうか。勉強するしかなかった。そんな状態でほぼ 2年が過ぎた。それからやっと、 XFree86 をスクラッチでインストールした。24時間掛かってやっとコンパイルした挙げ句、設定が出鱈目だったことに気づいて、また一からコンパイルしなおす羽目になった。人間、間違いはつきものだ。間違いは起こる時には起こるものであって、慣れるしかない。それに、こつこつと積み上げていくプロセスは忍耐というものを教えてくれる。急がば回れというやつだ。

2000年から2001年、僕はニュースサイトを運営する或る小集団の一員だった。内容は Amiga 関係のニュースが中心だったが、Linux やその他コンピュータ全般についても扱っていた。 BoingWorld という名称で、サイトは www.boingworld.com にあった (残念ながら今はもう見られない)。当時、カーネル 2.3 がリリース間近で、カーネル 2.4 が姿を現そうとしていた。その中に、今までのコンセプトをほぼ一新するファイヤーウォールが盛り込まれていることを僕は知った。確かに僕も ipfwadm や ipchains は或る程度触ったことがあったが、突き詰めてやった経験はなかった。また同時に、そのドキュメントがほとんどないに等しいということに気づいた。そこで、boingworld に iptables のチュートリアルを書いてみてはどうかと思ったわけだ。有言実行、僕は今あなたの読んでいるものの最初の 5〜10ページを書いた。これがスマッシュヒットとなり、新しい材料をチュートリアルにどんどん加えていった。当初のページはもうこのチュートリアル/ドキュメントには影も形もない。しかしコンセプトは今も引き継がれている。

僕は幾つかの企業で仕事をし、Linux やネットワークの管理をしたり、ドキュメントを書いたり、教材を作ったり、iptables や netfilter やその他諸々に関する質問の Email をくれた数千とは言わないまでも数百人の人たちをサポートしてきた。2度の CERTconf に参加し、それぞれのカンファレンスで 3つのプレゼンテーションを行った。Netfilter ワークショップ 2003 にも参加した。iptables チュートリアルを維持していくのはきつい仕事で、時には虚無感に襲われることさえあるのだが、出来上がってみれば、僕はその仕上がりに満足しているし、作り上げたことを誇りに思っている。筆を持っているこの 2006 年暮れまで、このプロジェクトが数年間に渡ってほとんど休止状態だったことは残念に思う。来年は状況を変え、たくさんの人がこの作品を長きにわたって役立つものと認めて、有用なドキュメントのひとつに加えてくれることを願っている。

読み方

当ドキュメントはリファレンス辞書として使ってもらってもいいし、頭から通して読んでもらってもいい。この文書は、当初は iptables と、少々だが netfilter を紹介するだけの小さなドキュメントだった。しかし、その目的は年月を経て変化し、今では、iptables および netfilter について可能な限り幅広く網羅したリファレンスであると同時に、少なくともこの領域を理解するために必要となる基礎知識を、的を絞って学習あるいはおさらいしてもらおうという内容となっている。断っておかなければならないのは、このドキュメントは iptables と netfilter の内外どちらのバグについては扱わないし、今後も扱うことはないという点だ。同様に、そういったバグへの対処法にも触れることはない。

iptablesやそのサブコンポーネントにバグやおかしな挙動を見つけた時は、Netfilter メーリングリストに上げてほしい。そうすれば、それが本当にバグなのかや、既に修正されているかどうか、答えが得られるだろう。 iptables と Netfilter にもセキュリティ関係のバグは存在し、時たま 1 個か 2 個のバグも紛れ込むことはある。それは避けられないことだ。こういった話は Netfilterのメインページにきちんと書いてあるので、そこで調べていただくといいだろう。

ひいては、このチュートリアルで網羅しているルールセットも、 Netfilter 内のバグを踏まえたものにはなっていないことになる。ここで示すルールセットの目的は、我々が遭遇するであろう課題に対処するためのルールを、なるべくきれいでシンプルにセットアップするやり方を示すことだ。例えば、 HTTP ポートを閉じる方法は扱っていない。理由は単純、これは Apache 1.2.12 がたまたま持っている脆弱性の問題だからだ (実際のところ網羅しているのだが、それは別の理由から)。

このドキュメントは、iptables をこれから始めるに人たちに質の高いシンプルな下地を提供することを目的としている。しかし同時に、iptables について可能な限り幅広く網羅するよう努めている。この文書では patch-o-matic に含まれるターゲットやマッチは網羅していない。理由は単純で、patch-o-matic リストのアップデートに合わせていくのは大変な労力だからだ。 patch-o-maticアップデートに関する情報が知りたければ、 patch-o-matic に付属する info や、 Netfilterのメインページに載っている他のドキュメントを読んでほしい。

漏れている項目や、iptables と netfilter に関する間違いや問題点を見つけた気がしたら、気兼ねなく知らせてほしい。僕は喜んで目を通すし、不足している事柄は追加させていただくかもしれない。

予備知識

このドキュメントを理解するには、カーネルのコンパイル方法やカーネル内部に関する知識の他、Linux/Unix とシェルスクリプティングについて、或る程度の予備知識を必要とする。

ドキュメントの大枠を把握するところまでは、可能な限り予備知識の必要性を排除したつもりだが、まったく無しで理解できるようにするのは無理な話だ。

このドキュメントで用いる表記法

当ドキュメントでは、コマンド、ファイル、その他特定の事柄に関して、以下のような表記を行う。

長文となるコードの引用とコマンドの出力は、下記のように表す。スクリーンのダンプや、コンソールから採った長い出力例もこれに含まれる。

[blueflux@work1 neigh]$ ls default eth0 lo [blueflux@work1 neigh]$コマンドとプログラムの名称は太字 (bold) で表す。タイプするコマンド全体やその一部もこれに含まれる。

ハードウェアなどのシステムアイテム、カーネルの内部構造、ループバックインターフェイスなどシステムの論理アイテムは イタリック (Italic) で示す。

コンピュータの出力は、テキスト内で this way のような様式で書く。つまりコンピュータがコンソールへ出力するもの全てがこれに該当する。

ファイルシステム上のファイル名とパスは /usr/local/bin/iptables のように表す。

<この日本語訳で用いる表記法>

訳者は、Linux のドキュメントの翻訳物にありがちな「直訳」は本当の意味での正確な訳ではないと考えました。そのため、多少、元の構文を無視して意訳的な訳し方をした部分もあります。こうすることで、著者の表したかったことが、より正確に伝わるものと信じています。それでも、言語および言語習慣の違いから、どうしても言い表せない、あるいは、言い表そうとすれば日本語とはかけ離れた奇妙で読みにくい文章になってしまう部分もあります。そういった場合には、以下のような補足を織り込むことにしました。

[訳者註: ] または省略して [: ] は、訳者が加えた補足事項で、原文にはありません。

(masquerading) のように ( ) で囲まれた英語句は、その直前の訳語が原文でどう書かれているかを示しています。ネットワークの常識として把握しておくべき語句だったり、設定時やログメッセージなどで実際に出くわす機会があるため英語表記を知っておいたほうがいい場合などに用いています。

Chapter 1. 序章

1.1. なぜこのドキュメントを書いたか

何というか、出回っている HOWTO には、Linux 2.4.x カーネルの iptables と Netfilter の機能に関して、情報がすっぽり抜けていると感じたから。特に、ステート (state) マッチングのような新しい機能について沸き上がるであろう疑問に対しては、できるだけ答えるようにしていこう。その大部分は、 /etc/rc.d/ のスクリプトとして使える rc.firewall.txt を使って解説していく。そう、お気づきの方もおられようが、このファイルは masquerading HOWTO のものをベースにしている。

また、実際僕にも経験のあることだが、設定がぐちゃぐちゃになってしまった時のために、小さなスクリプト rc.flush-iptables.txt も用意しておいた。

1.2. どのようにして書いたか

このチュートリアルは boingworld.com に書いたほんの短い文書に端を発している。それは数年前に、僕を含めた少人数のメンバーで運営していたニュースサイトで、 Amiga や Linux、その他の全般的な事柄を扱うものだった。沢山の読者を得て多くのコメントが寄せられたのに元気づけられて、僕は執筆を続けた。初めは印刷すると A4 で 10〜15 ページほどの分量だったが、少しずつ、しかし着実にボリュームアップしていった。それはもう沢山の人たちが、執筆、校正、バグチェックなどを手伝ってくれた。この文章を書いている時点で、http://iptables-tutorial.frozentux.net/ は延べ 600,000 ヒットを数えるに至った。

このドキュメントは、セットアップの行程を順を追って案内していく流れを採っている。そうすることで、 iptables パッケージを少しでもよく理解してもらう手助けになればと思う。 iptables の使い方を学ぶには例を見るのが一番だと思うので、ほとんどの要素は、例 rc.firewall ファイルに集約したつもりだ。僕は、まず基本的なチェーン構造をカバーし、そこから、パケットの通っていくチェーンのひとつひとつを記述していくことで、スクリプトの働きを説明することにした。このやり方だと、より論理的である反面、チュートリアルについていくのはやや難しくなるかもしれない。[訳者補足: スクリプトで] 理解しにくいところが出てきたら、いつでもこのチュートリアルに戻ってくればいい。

1.3. このドキュメントで使う用語

事前説明の必要な用語は、このドキュメントにはわずかしかない。このセクションでは、主立った用語と、それをドキュメント中で使う理由を説明する。

コネクション -- (Connection) このドキュメントにおいてのこの語彙は、相互に関わりを持つパケットの集まりを指す。パケット同士は、確立済み (established) の関係となるわけだ。コネクションはまた、一連のパケットの遣り取りだとも言える。 TCP 接続で言えば 3 ウェイハンドシェイクを踏んで接続を確立することを主に指し、切断のためのハンドシェイクが完了するまでがひとつのコネクションと解釈される。

DNAT -- 宛先ネットワークアドレス変換 (Destination Network Address Translation)。 DNAT とは、パケットの宛先IPアドレスを変換する技術、または変えること自体を指す。 SNAT と組み合わせて、インターネット上でルーティング可能な 1 個の IPアドレスを複数のホストでシェアしたり、サーバサービスを提供したりするのに用いられる。これは通常、インターネット上でルーティング可能な 1 個の IPアドレスに対して、別のポートを振り直し、 Linux ルータに宛先を指示することにより行われる。

IPSEC - インターネット・プロトコル・セキュリティ (Internet Protocol Security) は IPv4 パケットを暗号化してインターネットへ安全に送信するためのプロトコル。 IPSEC についてもっとよく知りたければ、付録 その他の資料とリンク を参照して他の資料を探してみるといいだろう。

カーネル空間 -- (Kernel space) いわば、ユーザ空間の反意語。カーネルの内側での出来事、カーネルの外でないところで起こるあらゆる事象を指す。

パケット -- (Packet) ネットワーク伝送の最小単位であり、ひとつのヘッダとデータ部から成る。例えば IP パケットや TCP パケットがある。インターネットの規約 (Request For Comments = RFC) では、 IP パケットを表すにはデータグラム (datagram)、 TCP パケットにはセグメント (segment) という呼び名が使われるが、"パケット"という言葉は普遍化されていない。僕は、物事を単純化するために、このドキュメント内ではどれもこれもパケットと呼ぶことにした。

QoS - サービス品質 (Quality of Service) とは、特定のパケットの送信に際してパケット処遇の優先度や提供する品質を指定するひとつの方法だ。この話題に関しては チャプター TCP/IPのおさらい でも述べているし、付録 その他の資料とリンク からは外部資料にアクセスすることができる。

セグメント -- (Segment) TCPセグメントは "パケット" とほぼ同義だが、 TCP パケットを表す時の "かしこまった" 呼び方。

ストリーム -- (stream) この語句は、某かの意味で互いに関係性のあるパケットをやりとりする接続を指す。僕は元来、2つ以上のパケットを双方向に送るあらゆる接続に対してこの語句を使ってきた。つまり TCP においては、SYN を送り SYN/ACK で応答することを意味するが、SYN を送り ICMP Host unreachable を受け取ることも、やはりこの語句に当てはまる。非常に曖昧に使う、とも言える。

SNAT -- 送信元ネットワークアドレス変換 (Source Network Address Translation)。パケットの送信元アドレスを変換する技術のこと。 IPアドレスの枯渇 (IPv6が救うだろう) に瀕した現在、この技術よって、ひとつの IPv4インターネットIPアドレスを複数のホストで共有可能にしている。

ステート -- (state) この語句は、パケットがどの状態にあるかを指す。状態とは RFC 793 - Transmission Control Protocol に照らして言う場合もあるし、 Netfilter/iptables で使用されるユーザ空間上での状態を言う場合もある。憶えておいてほしいのは、iptables の利用するステート は、カーネル内外のどちらのステート も、 RFC793 の定義とは異なるという点だ。その主たる理由は、 Netfilter が接続とパケットについてあれこれと推測を行うためそれらを駆使する必要があるからだ。

ユーザ空間 -- (User space) 僕はこの語句で、カーネルの外で起きるあらゆる事柄を指す。例えば、iptables -h はカーネルの外だが、iptables -A FORWARD -p tcp -j ACCEPT はルールセットに新たなルールを加えるので (部分的にしても) カーネル内の出来事だ。

ユーザランド -- (Userland) ユーザ空間を参照のこと。

VPN - バーチャル・プライベート・ネットワーク (Virtual Private Network) は、非プライベートなネットワーク上 (インターネットなど) で、プライベートなネットワークを仮想的に形成する技術のこと。 VPN を形成するそうした技術のひとつに IPSEC がある。 OpenVPN もそのひとつだ。

1.4. まとめ

このチャプターは、当ドキュメントをなぜ、どうやって書いたのかをざっと見ていただいた。また、このドキュメントのそこここに現れる主な用語についても説明した。

次のチャプターは、TCP/IP に関するいささか長大な事始め とおさらいだ。そこで扱うのは基本的に、iptables と netfilter で利用される IPプロトコルとそのサブプロトコルであり、TCP, UDP, ICMP, SCTP が含まれる。SCTP は、他のものに比べると新参の規格なので、まだ馴染みのない人たちのために、かなりのページと時間を割いた。また、今日使われている基本的なルーティング及び高度ルーティングの技術についても幾らか述べている。

Chapter 2. TCP/IPのおさらい

iptables は知識のあるなしで大違いのツールだ。別の言い方をすれば、 iptables をフル活用するにはそれなりの知識が必要だということだ。中でも TCP/IP プロトコルには充分に精通している必要がある。

このチャプターは、とにかく TCP/IP についての「必須知識」を解説するために設けた。先へ進んで iptables と取っ組み合うのはそれからだ。ここでは特に、 IP, TCP, UDP, ICMP プロトコルとそのヘッダについてと、それぞれの用途の違い、それに、各プロトコル同士の関係について、駆け足で見ていく。 iptables はインターネット層とトランスポート層で働く。それ故に、このチャプターではそれらのレイヤー [訳者註: 層] にも焦点を当てる。

iptables はより表層のレイヤーで機能することも可能で、例えばアプリケーション層で作用することもできる。だが、 iptables は本来、そうした用途は意図しておらず、そんな使い方をすべきではない。それについては IPフィルタリングとは のチャプターでもう少し詳しく述べることにしよう。

2.1. TCP/IPのレイヤー

先にも述べたように、 TCP/IP は多層構造になっている。ということは、或る層でひとつの機能を働かせながら、別の層で別の機能を働かせ、そしてまた別の層で...ということが可能なわけだ。レイヤー構造を持つ意義は、考えてみれば単純だ。

多層構造となっている最も大きな理由は、拡張を容易にするため。例えばアプリケーション層に新たな機能を追加したい時にも、わざわざ TCP/IP スタックのコードを書き直したり、アプリケーション側に TCP/IP スタックの一切合切を装備しなくても済む。同様に、新しいネットワークインターフェースカードを創るたびにプログラムを逐一書き直すなんてことも必要ない。各レイヤーは独立して働けるように、他のレイヤーのことには必要最小限だけ関知していればいいようになっているのだ。

| カーネルの備える TCP/IP プログラミングコードについて語る時、実はそれは TCP/IP スタックのことを言っている場合が多い。 TCP/IP スタックとは、ネットワークアクセス層から表層のアプリケーション層に至るまでの、サブレイヤー一切合切のことである。 |

レイヤーの話をする時、大元となる構造定義がふたつある。ひとつは OSI (Open Systems Interconnect) 参照モデルで、これは TCP/IP を 7 層に分けている。ただし、我々の興味はどちらかというと TCP/IP 階層モデルのほうにあるので、ここではざっと眺める程度にしておこう。しかし、歴史的な意味から、OSI参照モデルにも興味深い点はある。特に、さまざまな種類の異なるネットワークを扱わなければならない場合だ。 レイヤーは OSI参照モデルの の一覧に示した通りだ。

| どちらの参照モデルが広く使われているかについては、意見が分かれている。ただ、どちらかといえば OSI 参照モデルのほうが未だに優勢なように見える。とはいえ、事情は国によっても異なる。US および EU の大多数の国においては、技術者や営業の会話の中で使うなら OSI を基本と考えるほうがいいようだ。 しかしながら当文書では、特に断りのない限り、一貫して TCP/IP 参照モデルのほうで話を進める。 |

アプリケーション層 (Application layer)

プレゼンテーション層 (Presentation layer)

セッション層 (Session layer)

トランスポート層 (Transport layer)

ネットワーク層 (Network layer)

データリンク層 (Data Link layer)

物理層 (Physical layer)

我々がひとつのパケットを送ったとすると、そのパケットはリストの上方から下方へと進み、それぞれのレイヤーが、カプセル化 (encapsulation) と呼ばれる段階で各々独自のヘッダ一式をくっつける。そして目的地へ行き着くと、今度はリストを逆順に辿り、パケットからヘッダが一個一個取り除かれていく。取り除かれる際、各ヘッダは、パケット内のデータから目的のホストの得るべき情報を全て渡していく。そうして遂に、送信目的だったアプリケーションあるいはプログラムに辿り着くわけだ。

もうひとつの、そして我々にとって、より重要な意味を持つレイヤーモデルが、 TCP/IP構造モデルだ。それを一覧にしたのが下記の TCP/IP 構造リスト。 TCP/IP構造モデルの階層数については、これといった共通認識は存在しない。とはいえ、3 ないし 5 層から成るというのが一般的な認識となっていて、図解や説明がなされる時には、たいてい 4 層として扱われているようだ。混乱を避けるため、このドキュメントでも、一般的な 4 層モデルのみを対象に話を進める。

アプリケーション層 (Application layer)

トランスポート層 (Transport layer)

インターネット層 (Internet layer)

ネットワークアクセス層 (Network Access layer)

見ての通り、 TCP/IP の構造は OSI参照モデルとそっくりだ。だが、まだそう断じるのは早計だ。入る時、出る時に、ヘッダをくっつけたり取り去ったりするのは OSI参照モデルの時と同じだ。

では、最近よくコンピュータネットワーキングの比喩に用いられるスネイルメールの手紙に喩えてみよう。[訳者註: snail-mail: 昔ながらの紙の手紙のこと。 eメールの普及によって逆に最近生まれた言葉]。物事にはすべて順序がある。 TCP/IP も同じだ。

ご機嫌伺いの手紙を送ろうとしているとしよう。まず初めに、内容あるいは質問する事柄を考えなければならない。実際のデータで言えば、これはアプリケーション層に置かれることになる。

そうしたら次に、便箋に内容を書いて封筒に入れ、どこの会社あるいはどこの家の誰かさん宛てだという旨を封筒に書くはずだ。例えばだが、おそらくこんな風に:

ジョン・ドー 様

これは TCP/IP で言うところのトランスポート層にあたる。トランスポート層で、今仮に TCP を相手にしているとすれば、必ずというわけではないがこれは何らかのポートナンバー (例えば 25 など) かもしれない。

ここで、今度は封筒に受取人の住所を書く。こんな具合だ:

V. Andersgardsgatan 2

41715 Gothenburg

これはインターネット層にあたる。インターネット層は、 TCP/IP ネットワーク上のどこへ行けば受取人つまりホストへ行き着けるかを示す情報を格納する。ちょうど、封筒に書く宛名と同じ。つまり、'192.168.0.4' といった IPアドレスがこれにあたる。

そして最後のステップは、この封筒に収まった手紙をポストへ投函する作業だ。これとほぼ同義なのが、パケットをネットワークアクセス層へ送り込むこと。ネットワークアクセス層は、パケットの搬送される物理的なネットワークにアクセスするための、機能や手順を含有している。

受取人は、封書を受け取ったら、封筒から手紙を取り出すだろう (つまり非カプセル化(decapsulate))。受け取った手紙には返事が必要かもしれないしそうでないかもしれない。いずれにしろ、返信するとすれば、受け取った人は、手紙に書いてあった宛先と差出人を逆にして送るだろう。差出人が宛先に、宛先だった人が差出人になるようにするわけだ。

| ここで頭に入れておかなければならないのは、 iptables はインターネット層 とトランスポート層 のヘッダに作用するべく作られているということだ。確かに、基本的フィルタの中にもアプリケーション層 やネットワークアクセス層 で使えるものがある。しかし、こうした事柄は iptables の設計意図から外れるものだし、 iptables はそういう用途に向くようには作られていないのだ。 例えば string マッチを使ってパケットの中の文字列、例えば "GET /index.html" でパケットを捕まえるとしよう。これはうまくいくだろうか? 普通は YES だ。だが、パケットのサイズが非常に小さい時にはそうはいかない。これは iptables がパケット単位で作用するように作られているからで、もしも文字列が複数のパケットへと分断されていたとしたら、 iptables はそれを一続きの文字列として検出することができない。そうした理由から、アプリケーション層 でのフィルタリングを行うという用途であれば、プロキシなど別のものを使うほうがずっとずっと確実だ。こうした問題については、 IPフィルタリングとはで詳しく考察する。 |

iptables および netfilter の活動の舞台は主にインターネット層 とトランスポート層 なので、当チャプターのこれ以降のセクションでも、主としてそれらの層に焦点を当てていく。インターネット層 の配下には、 IP プロトコルという無視しがたい存在がある。その他に、例えば GRE プロトコルのように、言及すべきものもなくはないが、そうしたプロトコルに出会う機会は限られている。また、 iptables は (その名が示す通り) その種のプロトコルを上手に扱うようには作られていない。上に挙げた様々な理由から、このドキュメントでは主に、インターネット層 の IP プロトコルと、トランスポート層 の TCP, UDP, ICMP に焦点を当てていく。

| ICMP プロトコルは、実はふたつのレイヤーが混じり合ったものだ。 ICMP パケットはインターネット層 で活動するものでありながら、 IP プロトコルと全く変わらないヘッダを持ち、その他幾つかのヘッダに加え、カプセルのすぐ内側にはデータも格納している。これについては ICMPの特徴 の中でもっと詳しく述べることにする。 |

2.2. IPの特徴

既に述べたように、 IP プロトコルはインターネット層 に属している。 IP プロトコルは TCP/IP スタックのうちで、コンピュータやルータ、スイッチなどにパケットの行き先を教える役割を担うプロトコルだ。 IP プロトコルこそ、 TCP/IP スタックの心臓部であり、インターネットの土台を支えているプロトコルである。

IP プロトコルはトランスポート層 のパケットをカプセル化 (encapsulate) し、使用されているトランスポート層プロトコルの種別、行き先および送信元のホスト情報をはじめ、その他幾つかの有用な情報を格納する。この処理は全て、微に入り細に入り規格化がなされている。こうした厳格さは、当チャプターで述べていくいずれのプロトコルにも当てはまることだ。

IP プロトコルには、必ず備えなければならない幾つかの基本的機能が定められている。 IP プロトコルは、データグラムつまり、トランスポート層 の作る次の建屋を用意できなくてはならない (トランスポート層 とは例えば TCP, UDP, ICMP のいずれか)。 IP プロトコルはまた、今日我々がお世話になっているインターネットの住所指定の仕組みも司る。つまり、 IP プロトコルはホスト間を往き来する方法を定め、それ故に当然、パケットをルーティングできるのも IP プロトコルのおかげというわけだ。ここで話題にしている住所 (address) とは、いわゆる IPアドレス のこと。通常我々が "IPアドレス" と言う時、ドット区切りの 4つの数字 (例えば 127.0.0.1) を指す。ただし、この形式は専ら人が見て読みやすいようにするためのもので、 IPアドレスの実体は 32 ビット長の 1 と 0 の羅列でしかない (即ち 127.0.0.1 なら、実際のヘッダ上では 01111111000000000000000000000001 と書かれている)。

IP プロトコルがその袖口で演ずるべきマジックはこれだけではない。 IP データグラム (IPデータ) をカプセル化および非カプセル化できる能力、ネットワークアクセス層 とでもトランスポート層 とでもデータを遣り取りできる能力だ。これはことさら目につく働きではないかもしれない。しかしそれ以上に、 IP プロトコルには果たさなければならない更にふたつの重要な機能がある。しかもファイヤーウォール構築とルーティングに関わり合う人なら興味を惹かれずにいられない機能だ。 IP プロトコルは、ホストからホストへのパケットばかりでなく、どこかのホストから自分以外のホスト宛てのパケットが入ってきた際の動作も司っているのだ。ひとつのネットワークにしかアクセスしないホストであれば、処理はほとんどの場合至って単純だ。選択肢はふたつしかない。自分につながっているローカルネットワーク行きのパケットか、デフォルトゲートウェイを通るパケットのどちらかだ。しかし、ひと度、複数のインターフェース、複数のルートを持つマシンでファイヤーウォールやセキュリティポリシーを触り始めると、途端にネットワーク管理者は頭痛がしてくる。 IP プロトコル最後の機能は、既にフラグメントされているデータグラムを再フラグメントしたり再構成したり、自分の近隣のネットワークのハードウェアトポロジーに合わせてフラグメントする能力だ。パケットのフラグメントサイズが目に見えて小さい場合にもやはり、ファイヤーウォール管理者は酷い頭痛に悩まされることとなる。パケットが粉微塵にフラグメントしているがために、肝心のデータグラムばかりか、パケットヘッダを読み取るのにさえ支障を来しているわけだ。

| 2.4 シリーズの Linux カーネルおよび iptables では、 Linux でファイヤーウォールを運営する上でこれはもはや問題とはならなくなった。 iptables がステートマッチングや NAT に使用するコネクション追跡メカニズムは、フラグメントされたパケットを読む必要がある。そのため、パケットがカーネルの netfilter/iptables 構造部に届く以前に conntrack が全てのパケットのデフラグメンテーションを行うからだ。 |

IP プロトコルのもうひとつの特質は、コネクションレスなプロトコルであるという点だ。つまり、 IP は接続に際しての "ネゴシエーション (negotiation = 折衝)" を行わない。これに対して、コネクション指向のプロトコルは、コネクションのネゴシエーション (ハンドシェイク と呼ばれる) を行い、データを全て送り終えたら接続の解消を行う。 TCP はそういったプロトコルの一例だが、 TCP は IP プロトコルよりひとつ上の層だ。 IP 層の段階でコネクション指向にしない理由はいろいろあるが、取り立てて言えるのは、このレベルで敢えて不要なオーバーヘッドを伴うハンドシェイクを実装する意味がないからだ。その重荷は他のプロトコルに背負ってもらえばいい。オーバーヘッドは、返答が得られない場合には伝送経路のどこかでパケットが失われたと判断し、当初のリクエストを送信しなおす、という処理から生じる。お察しの通り、この場合、リクエストを送って一定の時間だけ回答を待つほうが賢い。でなければ、まずコネクション開始の要望を知らせるパケットを送り、次にコネクションが開いたと告げる知らせのパケットを受け取り、続いてコネクションが開いたことを確かに承知しましたという承認を行い、ここでやっとこさ当の目的のリクエストを送り、そうしたらコネクションを切断するためのパケットを更に送りその返事を待つ、という手間になってしまうのだ。

IP はまた、低信頼性 の (unreliable) プロトコルとしても知られる。簡単に言えば、パケットが届いたのか届かなかったのかには無頓着なのだ。 IP プロトコルはただ単純にトランスポート層 からパケットを受け、やるべきことだけやったらネットワークアクセス層 へ渡して、それでおしまい。返答のパケットが来るかもしれないが、それがネットワークアクセス層 から IP プロトコルへとやってくると、 IP はまたやるべきことをやり、上のトランスポート層 へと渡す。しかし、返事のパケットが来るのかパケットが行き先まで届いたのかにはお構いなしだ。 IP のこの低信頼性についても、先ほどの "コネクションレスさ" と同様のことが言える。なぜなら、低信頼性を何とかしようとすれば、パケットを送るたびに追加のパケットが必要となるからだ。 DNS 検索を例に採ってみよう。通常やるように、 servername.com を牽こうと DNS リクエストを送信する。返答が得られなければ、何か手違いがあったと考えてルックアップを再要求する。しかし通常は、リクエストを 1回送り、回答を 1回受けて終わりだ。信頼性を高めようと思ったらどうなるか。リクエストには 2回のパケットを要し (リクエスト 1回と、パケット到着確認 1回)、返答も 2回要る (回答 1回と、回答の領収の通知で 1回)。つまり、送らなくてはならないパケットの数は倍になり、流れるデータの量もほぼ 2倍になってしまう。

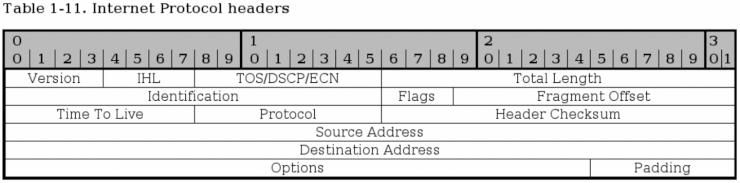

2.3. IPヘッダ

IP プロトコルの概要を示した前章でお分かりかと思うが、 IP パケットはヘッダに幾つかの部位を備えている。ヘッダ全体は性質毎に細分化され、オーバーヘッドを可能な限り抑えるという命題のために、それぞれの部位は機能できる必要最小限にまでサイズが切り詰められている。 IP ヘッダの諸元は、図「IPヘッダ」 にある。

| ヘッダの部位に関する説明は、ほんのさわりに過ぎず、この先もその基本骨子にしか触れないという点を、ご承知おきいただきたい。これから各ヘッダについて述べる中で、当該のヘッダのより細かい説明を提供してくれる適切な RFC は紹介していく。補足の補足として書いておくが、 RFC は、Request For Comments [訳者註:「インターネット規約」と訳されることが多い。直訳すると「回答伺い」あるいは「回答募集中」] の意味だが、今日のインターネットコミュニティにおいては、名称とは全く異なる意味合いを持つようになった。研究者達が RFC を書き始めた当初とは違って、今の RFC はインターネットそのものを規定したり標準化するものとなっている。遡れば RFC はその名の通りコメントを要望する文書であり、自分の意見に対して他の研究者達に見解を乞う手段だったのである。 |

IP プロトコルについての大部分は RFC 791 に書かれている。ただし、 この RFC は RFC 1349 - Type of Service in the Internet Protocol Suite によって一部改訂 (update) され、その RFC 1349 はまた RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers によって廃版 (obsolete) とされ、その RFC 2474 は RFC 3168 - The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP および RFC 3260 - New Terminology and Clarifications for Diffserv により一部改訂された。

| ご覧のように、こうした標準化文書は時として、追いかるのにかなり骨が折れる。関係する RFC 群を見つけるひとつの手は、 RFC-editor.org の備える検索機能を活用することだ。 IP の場合には、 RFC 791 が大元で、その他の RFC はそれを改訂したり変更を加えているに過ぎない。そうしたことについては、以降で扱うヘッダの中で、新しい RFC によって変更されたものが出てきた時に、その都度詳しく述べる。 ひとつ憶えておいてほしいのは、 RFC は廃版にされる (もう一切使われなくなる) ことがあるという点だ。そうなるのは大抵、その RFC が大幅に変わり、丸ごと置き換えたほうが得策だと判断された時。別の理由で廃版にされる場合もある。廃版となった RFC には、それに取って代わった新しい RFC を指し示す文言が書き添えられる。 |

バージョン (Version) - ビット 0-3。これは IP プロトコルのバージョンナンバーを 2進数で表している。 IPv4 は 0100、 IPv6 は 0110 で表される。このフィールドがフィルタリングに使われることはほとんど無い。 RFC 791 に書かれているのは IPv4 のほうだ。

IHL (インターネットヘッダ長 Internet Header Length) - ビット 4-7。このフィールドは IPヘッダ の長さを 32ビット毎のワード数で示したもの。お分かりの通り、 IP ヘッダの図はこれに倣って 1行当たり 32ビットとなるようヘッダを区切ってある。 Options フィールドは自由長なので、この IHL フィールド無しにはヘッダ全体の長さを特定することができない。このヘッダの長さは最小 5 ワードだ。

サービスタイプ (Type of Service), DSCP, ECN - ビット 8-15。ここは IPヘッダ の中でも最も難解な部分。というのも、3度にも渡って変更されてきたからだ。いずれの改訂でも基本的な用途こそ変わらなかったものの、実装方法が度々変更になった。まず最初、このフィールドはサービスタイプ (Type of Service) フィールドと呼ばれていた。このフィールドのうちビット 0 からビット 2 までは優先区分 (Precedence) フィールドと呼ばれた。ビット 3 は遅延の中/低 (Normal/Low delay)、ビット 4 はスループットの中/高 (Normal/High throughput)、ビット 5 は信頼性の中/高 (Normal/High reliability) であり、ビット 6 から 7 は将来の用途のための未使用域とされていた。このヘッダは、現在でも旧式なハードウェアを運用している場所ではかなり使われており、そして相変わらずインターネットに弊害をもたらし続けている。特に、ビット 6 からビット 7 がゼロにセットされていなくてはならないという規定が問題だ。 ECN の改訂 (RFC) でこれらのビットが使われるようになり、ゼロ以外の値にセットするケースが出てきたからだ。ところが、旧型のファイヤーウォールやルータの中には、これらのビットが 1 になっていないかのチェック機構を内蔵しているものがあり、それに引っ掛かったパケットを破棄してしまうのである。そうした挙動は今日の RFC に完全に抵触しているわけだが、我々にできることはといえば悪態をつくことくらいのもので、為す術がないのが実情だ。

2度目のでんぐり返しである RFC 2474 によって、このフィールドは DS フィールドと呼ばれることになった。 DS は Differentiated Services を表す。この規格によれば、ビット 8-13 は Differentiated Services Code Point (DSCP) となり、残りの 2 ビット (14-15) は引き続き未使用だった。 DSCP フィールドの利用法は ToS フィールドの時とさほど変わらない。つまり、区別ができるようルータを設定しておけば、このフィールドを目印にしてパケット毎に処遇を切り替えられるというものだ。この改訂で大きく変わったのは、 RFC 2474 準拠であるためには、デバイスは未使用のビットを無視しなければならなくなったという点。これによって、デバイスを作る側がこの RFC に従う限りは、前の規格で格闘を余儀なくされていた難解な設定とはおさらばできるようになった。

ToS フィールドの 3度目であり実質的に最後の変更となったのが FRC 3168。それによって、以前は未使用だったふたつのビットが ECN (Explicit Congestion Notification = 明示的輻輳通知) に使用されるようになった。 ECN は、ルータが輻輳を起こした際、実際にルータがパケットを取りこぼし始める前に、末端のノードに輻輳を知らせる役目を持つ。このおかげで、末端のノードは、ルータが実際にデータを取りこぼす前にデータの送信速度を落とすことができる。この規格ができるまでは、ルータにとっては、実際にデータを破棄するしか過負荷を知らせる術がなく、エンドノードはそれを見て速度を一旦がくんと落とし (slow restart)、破棄されたパケットをおもむろに送り直し、具合をみながら元のスピードまで上げていくという手段をとっていた。ふたつのビットは、 ECT (ECNCapable Transport) コードポイントと CE (Congestion Experienced) コードポイントと呼ばれる。

一連の堂々巡りの最後の変更は RFC 3260 で、 DiffServ 機構を使用する上での新しい用語の規定と、規格の明確化が行われた。この改訂は技術用語の類が主で、更新や変更はそれほど沢山盛り込まれていない。 RFC は開発者達の議論を経て要点を整理するという役割も持っているのだ。

全長 (Total Length) - ビット 16-31。このフィールドは、ヘッダをはじめ一切合切を含めたパケット全体のサイズをオクテット単位で示す。パケットひとつのサイズの上限は 65535 オクテット (=バイト)。到着した時点でパケットがフラグメントしているかどうかにかかわらず、最小サイズは 576 バイトだ [訳者註: フラグメントしている時の値は再構成後の合計サイズではなくフラグメント個々のサイズ]。 RFC 791 によれば、この制限を上回るサイズのパケットを送るのは、そのホストが必ず受け取れるという保証のある場合だけにすべきとされている (recommended)。ただし、今日ではほとんどのネットワークがパケットサイズを 1500 バイトにして運用している。ほぼ全てのイーサネット接続がそうだし、ほとんどのインターネットコネクションもそこに含まれる。

識別子 (Identification) - ビット 32-46。このフィールドはパケットフラグメントの再構成を手助けするためにある。

フラグ (Flags) - ビット 47-49。このフィールドはフラグメンテーションに関するその他のフラグを含んでいる。最初のビットは予約済みだが、まだ使用されておらず、ゼロになっていなければならない。 第2 ビットは、パケットをさらにフラグメンテーションしてもよい場合は 0 に、それ以上のフラグメンテーションを許さない場合には 1 にセットする。 3番目 (つまり最後) のビットは、これが最終フラグメントであれば 0 、同一パケットに属するフラグメントが他にもあるなら 1 にセットする。

フラグメントオフセット (Fragment Offset) - ビット 50-63。フラグメントオフセットは、そのパケットが元のデータグラムのどの位置にあたるのかを表す。フラグメントは 64 ビットで計算される。最初のフラグメントのオフセットは 0 である。

Time to live - ビット 64-72。 TTL フィールドが示すのは、そのパケットがどれだけ生きられるか。もう少し具体的に言うと、インターネットの中を何回 "ホップ" できるかだ。パケットに触れた各プロセスは TTL を必ず 1 ずつ奪い取っていき、もし TTL がゼロになったらそのパケットはかけらも残さず破棄されなくてはならない。この仕組みは、パケットがホスト間で制御不能のループを引き起こさないようにするための、一種の安全装置である。破棄の際には、ホストは送信者へ ICMP の Destination Unreachable メッセージを送るべきとされている (should)。

プロトコル (Protocol) - ビット 73-80。このフィールドには上位レイヤーのプロトコルが記載される。一部を挙げれば TCP, UDP, ICMP などである。それらを示すナンバーは Internet Assigned Numbers Authority (IANA) で規定されている。ナンバーの全てはホームページ Internet Assigned Numbers Authority で調べることができる。

ヘッダチェックサム (Header checksum) - ビット 81-96。そのパケットのヘッダのチェックサムだ。ヘッダに変更を加えたホストはこのフィールドを必ず再構成しなければならない。実際のところ、パケットの通り道となったホストは TTL フィールドをはじめパケットのどこかをほぼ必ずいじるので、再計算はほとんどのホストで行われると思って間違いない。

送信元アドレス (Source address) - ビット 97-128。送信元アドレスを示すフィールド。我々が普段目にする時にはたいてい、2進数から 10進数に変換して間をドットでつないだ 4 オクテットの値として表される。例えば 127.0.0.1 といった具合だ。このフィールドはパケットがどこから来たのかを受信者に伝える。

宛先アドレス (Destination address) - ビット 129-160。 Destination address フィールドは宛先のアドレスを格納しているが、あらビックリ、フォーマットは送信元アドレスと同じだ。

オプション (Options) - ビット 161-192<>478。名前の響きとは裏腹に、オプションフィールドの存在は任意ではない。正直なところ、このフィールドは IP ヘッダの中でもかなり複雑な部類。オプションフィールドは、インターネットタイムスタンプ、SACK、レコードルートオプション (record route options) などといった様々なオプションセッティングを格納するヘッダだ。これらの値を持つかどうかは全て任意なので、オプションフィールドの長さも可変であり、結果として IP ヘッダ自体の長さも変化することになる。ただし IP ヘッダでは常に 32 ビットを 1 ワードとして扱うため、ヘッダは必ず 32 の倍数となる偶数で終わらなければならない。このフィールドは 0 個以上のオプションを持つことができる。

オプション フィールドは 8 ビット長の短いフィールドから始まり、その部分はパケットでどういったオプションが用いられているかを知らせる。付録 TCPオプション の TCPオプション という表に全オプションを挙げておいた。各オプションの詳細を知りたければ、該当する RFC を読んでいただきたい。 IPオプション リストの最新情報は Internet Assigned Numbers Authority で調べるといいだろう。

パディング (Padding) - ビット可変。ここは、ヘッダが 32 ビット境界で終わるように調整するための詰め物。このフィールドは頭から終わりまでゼロばかりが並んでいなければならない。

2.4. TCPの特徴

TCP プロトコルは IP プロトコルのひとつ表層に位置する。 TCP はステートフル (stateful) なプロトコルであり、データがもう一方のホストまで届いたかどうかを確認する機能を自ら備えている。 TCP プロトコルの主な目的は、データが信頼性を損なうことなく受送信されたかを確認することであり、また、データがインターネット層 とアプリケーション層 との間で正しく伝搬されたかどうか、パケットデータがアプリケーション層 において適切なプログラムにきちんと渡ったか、プログラムに正しい順序で届いたかを確認することである。これらはいずれも、パケットに TCP ヘッダがあるからこそ実現できていることなのだ。

TCP プロトコルは、データを、開始の合図と終了合図を持つ一続きのデータストリームとして捉えている。新たなストリームが通路の開くのを待っているということを表すのが、 TCP の SYN スリーウェイハンドシェイクであり、これは SYN ビットの立ったひとつのパケットから成る。相手方は、コネクションを受け入れたなら SYN/ACK、拒絶したと知らせるなら SYN/RST で回答する。クライアントは、受け取ったのが SYN/ACK だったら、もう一度、今度は ACK パケットを送る。この時点でコネクションが確立し、データが送れる状態になる。この TCP コネクションの間じゅう変わらず使われる ECN, SACK などといったコネクション固有のオプションも、この最初のハンドシェイクで話し合って取り決め (negotiate) がなされる。

データストリームの活動中には、パケットが相手にきちんと届いたかを確かめる更なる仕組みがある。 TCP の高信頼たる部分だ。これはパケット内のシーケンスナンバー (Sequence number) を使って理路整然と行われる。パケットを送信する時には、その度に シーケンスナンバーを必ず更新して送り、受け取った相手方は送り主に ACK パケットを返す。 ACK パケットはパケットを確かに受け取ったという受領の証 (acknowledge) だ。シーケンスナンバーはまた、パケットがデータストリーム内に順番通りに挿入されたことを保証する役目もしている。

コネクションを閉じる際には、一方が FIN パケットを送ることによって処理が始まる。すると相手は FIN/ACK パケットを送信する。 FIN を送った方はもう何のデータも送らないが、もう一方の相手はまだ残りのデータがあれば送りきることができる。後者は、いよいよコネクションを完全に閉じていい状態になると、初めに終局を言い出した方の端末に向かって FIN パケットを送る。そうすると前者が FIN/ACK パケットで応える。こうした一連の手順が完了して初めて、コネクションは正式に切断されるのだ。

後で触れることになるが、 TCP ヘッダにはチェックサム というものもある。チェックサム はパケットの単純なハッシュ値だ。このハッシュを使って、ホスト間の伝送中にパケットに損傷が起きたかどうかが、かなりの精度で検査できる。

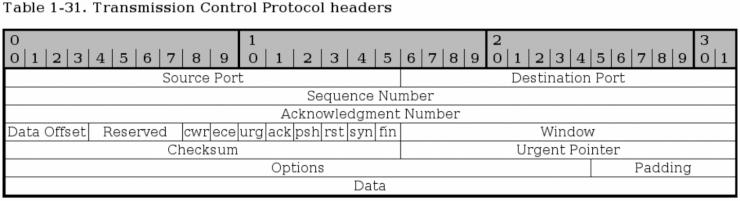

2.5. TCPヘッダ

TCP ヘッダには、前述の役目を全て達成できる素養が求められる。幾つかのヘッダについては、それがいつ、どのように利用されるか既に説明したが、まだ明らかにしていない領域が他にも沢山ある。下に、 TCP ヘッダを全て網羅した図を示した。見ての通り、1 段を 32 ビットワードとした形になっている。

送信元ポート (Source port) - ビット 0-15。パケットの送信元ポート。元来は、送信元ポートはそれを送信したシステム上のプロセスを直接指し示すものだった。今日では、双方の IP アドレスから求めたハッシュ値と、宛先ポートおよび送信元ポートを併用して、各々のアプリケーション (プログラム) との一意性を確保している。

宛先ポート (Destination port) - ビット 16-31。 TCP パケットの宛先ポート。送信元ポートと同様に、元来は受信側システム上のプロセスを直接指し示していた。今日では、より多くのコネクションを同時に張れるよう、ハッシュ値が用いられる。パケットを受信したら、送信元への返答では宛先ポートと送信元ポートを逆さにする。つまり、元の宛先ポートが送信元ポート、送信元ポートが宛先ポートになるようにするわけだ。

シーケンスナンバー (Sequence Number) - ビット 32-63。シーケンスナンバーフィールドは各 TCP パケットに付け、 TCP ストリームが歯抜けにならないようにする (例えば、パケットが正しい順番で並ぶこと)。同じシーケンスナンバーは、パケットが問題なく届いたことを知らせるために、回答の際 ACK フィールドに載せて返される。

確認応答ナンバー (Acknowledge Number) - ビット 64-95。ホストの受け取った特定のパケットに対して承認を行う際に使用される。具体的に言えば、或るシーケンスナンバーを持ったパケットを受け取った時、パケットに特に問題がなかったら ACK パケットで承認の返事をするわけだが、その際、受け取ったパケットのシーケンスナンバーと同じ値をその確認応答ナンバーフィールドへセットして返答するのだ。

データオフセット (Data Offset) - ビット 96-99。このフィールドは、 TCP ヘッダの長さと、パケットのデータ部がどこから始まっているのかを示す。これは 4 ビットで表され、 TCP ヘッダを 32 ビットのワード単位で数えた値となる。ヘッダは、どんなオプションが使われていようとも常に 32ビット境界で終わっていなければならない。それを可能にしているのは、 TCP ヘッダの末端にあるパディングフィールド だ。

予約域 (Reserved) - ビット 100-103。これらのビットは将来の用途のために確保されている。 RFC 793 では、 CWR ビットと ECE ビットの位置もこの予約域こ規定されていた。 RFC 793 によれば 100-105 (つまり、ここと CWR および ECE フィールド) はゼロになっていなければ、規格に完全に整合しているとはいえないのだ。後になって ECN が提唱されると、多くのインターネットアプリケーション (例えばファイヤーウォールやルータ) がこの部分のビットの立ったパケットを破棄してしまうという障害を多発させる結果となった。こうして書いている今現在でも、この問題は継続している。

CWR - ビット 104。このビットは RFC 3268 で追加され、 ECN に利用されている。 CWR は Congestion Window Reduced を表し、データを送った側が受け取り側へ、輻輳制御ウィンドウ (congestion window) が縮小されたことを知らせるために利用される。輻輳制御ウィンドウ が縮小したら、我々は時間当たりの送信データ量を減らすことによってネットワーク負荷の総量の折り合いを付けることができる。

ECE - ビット 105。このビットも RFC 3268 で追加され、 ECN に利用されている。 ECE は ECN Echo を表す。 ECE は受信側の TCP/IP スタックによって使用され、 CE パケットを受け取った旨を送信側ホストに知らせる役目をする。ここでも CWR ビットと同じことが言え、ここがかつて予約済みフィールドだったことから、ゼロ以外の値を持つパケットは、ネットワーク機器によっては破棄されてしまう恐れがある。残念なことだが、実際、そうしたアプライアンスはまだまだ存在する。

URG - ビット 106。このフィールドは、緊急ポインタ (Urgent Pointer) フィールドを使用するべきか否かを伝える。 0 ならば緊急ポインタは使うな、 1 ならば緊急ポインタを使うべし、となる。

ACK - ビット 107。パケットにこのビットを立てるのは、そのパケットが他のパケットに対する返答であり、先ほどのパケットがデータをきちんと運んできたという旨を知らせる時だ。パケットを正しく受け取り、パケットに何のエラーもなかった場合には、そのことを伝えるために必ず確認応答 (Acknowledgement) パケットを送ることになっている。このビットが立っているのを見たら、先ほどデータを送った送り主は、確認応答ナンバー (Acknowledgment Number) を見て承認の対象がどのパケットかを確認した後、バッファに保持していたそのデータを破棄する。

PSH - ビット 108。プッシュ (PUSH) フラグは、経路途中のあらゆるホスト上の TCP プロトコルに対して、データをすぐに最終ユーザへ送れと告げるのが役目。 "ホスト上のTCP" には、データを受け取ることになるホストが実装する TCP 機構も含まれる。この指示が行われると、 TCPウィンドウ上に残留しているデータの量にかかわらず、全データが強制送出 (push) される。

RST - ビット 109。リセット (RESET) フラグをセットするのは、相手方へ TCP コネクションの切断を要求したい時だ。切断の行わる場面は幾つか考えられるが、代表的なのが、既にコネクションが存在しなくなっていたりパケットが不正なものだったりした時の強制断絶だ。

SYN - ビット 110。 SYN (Synchronize sequence numbers = 同期シーケンスナンバー) は、コネクションの初めの接続確立行程で使用される。 SYN はふたつの場面で使われる。ひとつはコネクションの皮切りのパケット、そしてもうひとつが返答の SYN/ACK パケットだ。 SYN フラグをこれ以外の場面で使用することは許されていない。

FIN - ビット 111。 FIN ビットは、FIN ビットを送ったホストはもう送るべきデータがない、ということを示す。 FIN ビットを受け取った相手は FIN/ACK で応える。このやりとりが行われると、先に FIN ビットを出したホストはもうデータを送ることができない。ただしもう一方は、送信しかけていたデータを最後まで送りきることはできる。送りきった後、ホスト [: 後者] は FIN パケットを返し、締めの FIN/ACK を待つ。この手順を経ることによって、コネクションは CLOSED ステートへと落ちる。

ウィンドウ (Window) - ビット 112-127。ウィンドウフィールドは、パケットを受け取る側が、その時点で受け取り可能なデータの量を送信側へ知らせるのが役目。これは ACK パケットによって行われるのだが、その ACK パケットには、先ほど受け取ったパケットの承認を示すシーケンスナンバー とともに、次の ACK パケットまでに送信側の指定可能なシーケンスナンバーの最大値がウィンドウフィールドとして記載される。次の ACK パケットにはまた新しいウィンドウが反映される。

チェックサム (Checksum) - ビット 128-143。このフィールドは TCP ヘッダ全体としてのチェックサムを格納している。チェックサムは、ヘッダ 16 ビット毎の相補 (one's complement = 1の補数) の和 (sum) を求め、それの相補を求めた値。もしもヘッダが 16 ビット境界で終わっていなければ、それ以降のビットはゼロで埋められる。チェックサムを計算している最中は、チェックサム 自体はゼロにしておく。チェックサム はまた、96 ビットの疑似ヘッダを内包し、この疑似ヘッダには、宛先アドレス、送信元アドレス、プロトコル、TCP パケット長が含まれる。チェックサム は TCP の信頼性を一段と高めるためにある。

緊急ポインタ (Urgent Pointer) - ビット 144-159。これは、緊急性の求められるデータの終端位置を指すポインタだ。受け取り側にいち早く処理してもらわなくてはならない重要なデータがコネクションに含まれている場合、送信側は、 URG フラグ を立てた上で、緊急ポインタ に緊急データの終端位置を示す。

オプション (Options) - ビット 160-**。オプションフィールド は可変長で、必須のもの以外に使いたいヘッダがあればここに入っている。このフィールドは必ず、大別すると 3つのサブフィールドから成っており、最初のフィールドはオプションフィールド の長さ、2番目は、どのオプションを使用しているか、そして最後にオプションそのものが来る。 TCPオプション の全種類は付録 TCPオプション で見られる。

パディング (Padding) - ビット **。 TCP ヘッダが 32 ビット境界で終わるように終端に詰め物 (padding) をするのがパディングフィールド の役割。これがあるおかげで、パケットのデータ部は 32 ビット境界から開始することができ、パケット内のデータを隈無く読んでもらえるのだ。詰め物は常に全部ゼロ。

2.6. UDPの特徴

UDP プロトコル (User Datagram Protocol) は、 IP プロトコルのひとつ表層に位置する非常にベーシックでシンプルなプロトコルだ。 UDP はいかなるエラー検出も伴わないシンプルなデータ伝送を目して開発された。とはいえ、問い合わせと回答で成り立つ類のアプリケーションにも適している。 例えば DNS などだが、 DNS では、 DNS サーバから回答が来なければ、それは自ずと問い合わせがどこかで失敗したことを示すからだ。 TCP よりも UDP プロトコルのほうが向いている場面は他にもある。例えば、エラーやロスは検知したいけれどもパケットの順序は気にしなくてもいい場合だ。そうすれば、 TCP プロトコルに付き物のオーバーヘッドを、ほとんど排除できる。また例えば、 UDP のひとつ上に、エラーやロスの検出機能は備えずシーケンス管理だけを行う独自のプロトコルを作るという利用法も考えられる。

UDP プロトコルは RFC 768 - User Datagram Protocol で規定されている。この RFC は極めて簡潔で、いかにもこのシンプルなプロトコルに似つかわしい。

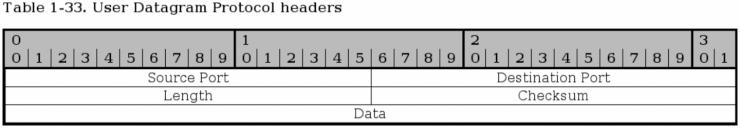

2.7. UDPヘッダ

UDP の備えているヘッダは、 TCP ヘッダの基本部分を簡略化したようなものと言える。 UDP ヘッダに含まれるのは、下図に見るように、宛先ポート、送信元ポート、ヘッダ長、チェックサムである。

送信元ポート (Source port) - ビット 0-15。これはパケットの送信元となったポートであり、返信のパケットはそこ宛てに返されなければならない。特に当てはまらない時にはゼロにしてしまうことも可能だ。返答を必要としない状況というのもあるわけで、その場合にはパケットのソースポートをゼロにセットすることもある。ほとんどの実装では、ここには何らかのポートナンバーをセットする。

宛先ポート (Destination port) - ビット 16-31。パケットの宛先ポート。これは送信元ポートとは異なりどのパケットにも必須である。

全長 (Length) - ビット 32-47。レングスフィールドには、ヘッダ部もデータ部も含めたパケット全体の長さをオクテット単位で指定する。パケット長の最小は 8 オクテット。

チェックサム (Checksum) - ビット 48-63。チェックサムは TCP ヘッダのものとほぼ同様だが、持っているデータが異なる。具体的に言うと、 IPヘッダ、 UDP のヘッダおよびデータそれぞれの相補 (one's complement = 1の補数) の和から、その相補を求めたもので、必要であれば末尾がゼロでパディングされる。

2.8. ICMPの特徴

ICMP メッセージは、ホストどうしあるいはホスト-ゲートウェイ間でのごく基本的なエラー通知に利用される。ゲートウェイどうしのエラー通知では、ゲートウェイtoゲートウェイプロトコル (GGP) を使用すべきという考え方が一般的だ。既に見てきたように、 IP プロトコルの備えるエラー処理は完全ではないが、 ICMP メッセージはそうした問題の一部を解決してくれる。或る意味 ICMP の手強い点は、ヘッダがかなり複雑で、メッセージの種類毎にも微妙に異なるという点だ。しかし、フィルタリングの観点では、これが大きな問題となることはほとんどない。

ICMP メッセージの基本的なフォーマットは、通常通りの IP ヘッダと、タイプ (type)、コード (code)、チェックサム (checksum) を備える。これらはどの ICMP メッセージでも必ず持っている。タイプ は、そのパケットがどういった種類のエラーメッセージあるいは返答であるかという情報を表す。例えば destination unreachable や、 echo, echo reply, redirect といったメッセージだ。コード フィールドは、もし必要があれば、追加的な情報を指定する。仮にパケットのタイプが destination unreachable だとすれば、このコードフィールドは network unreachable, host unreachable をはじめとした何種類かの値を採り得る。チェックサム は単純にパケット全体のチェックサムだ。

お気づきの方もいると思うが、上で僕ははっきりと「ICMP パケットが "IPヘッダ" を持つ」と言った。なぜなら、実は ICMP パケットは IPヘッダ そのものを構成要素のひとつにしていて、或る意味、 IP プロトコルと同じ層で働いているとも言えるからだ。 ICMP は IP プロトコルを高次の別階層として利用しているとも言えるし、同時に、 IP プロトコルと同じ階層のプロトコルだとも言えるのだ。 ICMP は IP と渾然一体の関係にあり、故に、 IP を実装する際には必ず ICMP も実装する決まりになっている。

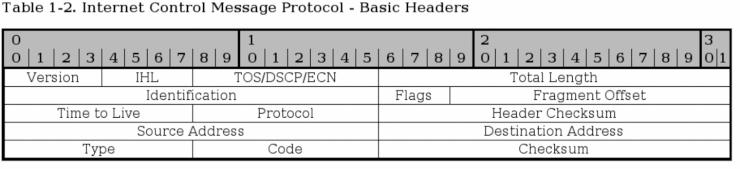

2.9. ICMPヘッダ

前にも述べたが ICMP のヘッダはメッセージのタイプ毎に少しずつ異なる。ほとんどの ICMP タイプはヘッダを基準にして幾つかのグループに分けることができる。そういうわけで、ここからは、まず初めに基本的なヘッダ形態について述べ、それから、特記すべきタイプグループ毎に特性を見ていくことにする。

いずれのタイプのパケットも、基本的な IPヘッダ の値はもれなく持っている。IPヘッダ については既に述べたので、ここでは簡単なリストにちょっとしたコメントを添えるだけに留める。

バージョン (Version) - 必ず 4 となる。

インターネットヘッダ長 (Internet Header Length) - 32 ビット単位で数えたヘッダの長さ。

サービスタイプ (Type of Service) - 前記参照。 RFC 792 - Internet Control Message Protocol によればここに指定できる有効な値は 0 しかないので、必ず 0。

全長 (Total Length) - ヘッダとデータ部を合わせたパケット全体の長さ。単位はオクテット。

識別子 (Identification), フラグ (Flags), フラグメントオフセット (Fragment offsets) - IP プロトコルからコピーする。

Time To Live - そのパケットが生きていられるホップ (hop) 数。

プロトコル (Protocol) - 使用されている ICMP のバージョン (常に 1)。

ヘッダチェックサム (Header Checksum) - IP での説明 を参照のこと。

送信元アドレス (Source Address) - パケットを送ってきた者のアドレス。この表現は正確とは限らない。というのは、パケットに刻まれているアドレスが今問題にしているマシン上のものとは限らず、どこか別の所であることもあり得るからだ。そうした性格を持つ ICMP タイプについては適宜述べる。

宛先アドレス (Destination Address) - そのパケットの宛先アドレス。

どのタイプの ICMP でも必ず備えるヘッダには、ここで初登場する 2〜3 のものもある。それが以下。ここからはもう少し詳しいコメントを添えよう。

タイプ (Type) - タイプ フィールドはそのパケットの ICMP タイプを収めている。これには ICMP のタイプ毎に違った値がある。例えば ICMP Destination Unreachable パケットならばここにタイプ 3 が入る。 ICMPタイプ の全リストは付録 ICMPタイプ で見られる。このフィールドは全部で 8 ビット。

コード (Code) - コード も ICMP のタイプ によって異なる。あるタイプ ではひとつのコード しか指定できないが、何種類かのコード を指定できるタイプ もある。例えば ICMP Destination Unreachable (タイプ3) が採れるコード には少なくとも 0, 1, 2, 3, 4, 5 のバリエーションがある。組み合わせによってコード の示す意味が変わる。コード の全リストは付録の ICMPタイプ にある。このフィールドの長さは全部で 8 ビット。各コード についてはこのセクションの後半でもう少し詳しく述べる。

チェックサム (Checksum) - チェックサム は 16 ビット長のフィールドで、 ICMPタイプ をはじめとした全てのヘッダから求めた相補 (one's complement = 1の補数) の和の相補である。チェックサムの計算は、チェックサムフィールド自体の値をゼロにした上で行うことになっている。

ここから先は、ヘッダはパケットの種類によって違ってくる。よく出くわす ICMP タイプをひとつずつ取り上げ、そのヘッダとコードの違いを簡単に述べていくことにしよう。

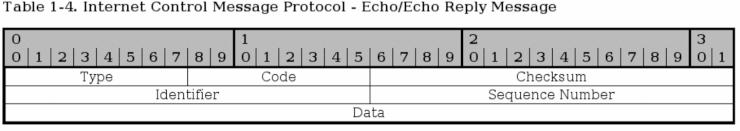

2.9.1. ICMPエコー要求/応答

僕は、ここで ICMPエコー の応答パケット (reply) と要求パケット (request) をまとめて説明することにした。ふたつは極めて密接な関係にあるからだ。違いのひとつ目はまず、エコー要求 はタイプ 8 であり、エコー応答 はタイプが 0 だという点。或るホストがタイプ 8 を受け取れば、応答はタイプ 0 で行う。

応答パケットを送る際には、送信元アドレスと宛先アドレスも入れ替わる。そうした処理を全て行った後に、チェックサム を再計算してから返答が送信される。ただしそのどちらもコードはひとつに決まっており、常に 0 にセットされる。

識別子 (Identifier) - ここは要求パケットの時にセットされ、それに対する応答エコーの中で繰り返し使用される。複数の ping の中から要求と応答の対を見分けるためである。

シーケンスナンバー (Sequence number) - ホスト毎のシーケンスナンバー。通常 1 から始まり、パケットひとつ毎に 1 ずつ加算される。

パケットにはデータ部もひとつある。デフォルトではデータ部は通常は空だが、任意の量のランダムなデータを収容することもできる。

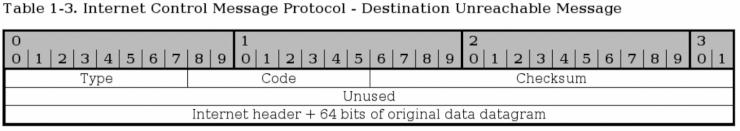

2.9.2. ICMP到達不能メッセージ (Destination Unreachable)

図に見られる最初の 3つのフィールドは前記と同じ。 Destination Unreachable のタイプでは、以下のリストのように、基本的に 16種類のコードを採る可能性がある。

コード 0 - Network unreachable (ネットワーク到達不能) - 指定されたネットワークへの到達が現在不能であることを知らせる。

コード 1 - Host unreachable (ホスト到達不能) - 指定されたホストへの到達が現在不能であることを知らせる。

コード 2 - Protocol unreachable (プロトコル到達不能) - このコードは指定されたプロトコル (tcp, udp など) への到達が現在できないということを知らせる。

コード 3 - Port unreachable (ポート到達不能) - このメッセージを受けるのは、ポート (ssh, http, ftp-data など) への到達ができない時。

コード 4 - Fragmentation needed and DF set (フラグメント必要だがDFフラグあり) - パケットをフラグメントする必要があるのだが "フラグメント不可" を表すビットがパケットにセットされている時に、ゲートウェイが返すメッセージ。

コード 5 - Source route failed (送信元指示によるルーティング失敗) - 送信元の指示によるルーティングが某かの理由で失敗に終わった時、このメッセージが返される。

コード 6 - Destination network unknown (宛先ネットワーク発見できず) - 指定されたネットワークまで達する経路がない時、このメッセージが返される。

コード 7 - Destination host unknown (宛先ホスト発見できず) - 指定されたホストまでの経路がない時、このメッセージが返される。

コード 8 - Source host isolated (発信元ホストへのルートなし)(廃) - ホストが孤立している場合にはこのメッセージを返すことになっている。当コードは旧式で今日では使われなくなった。

コード 9 - Destination network administratively prohibited - (宛先ネットワーク設定によりアクセス拒否) - 或るネットワークがゲートウェイでブロックされ、そのせいでパケットが対象のネットワークに到達できなかった場合、この ICMP コードが返ってくることになっている。

コード 10 - Destination host administratively prohibited (宛先ホスト設定によりアクセス拒否) - ホストが規制 (例えばルーティング規制) によってアクセス禁止となっているがために行き着けなかった時、返事としてこのメッセージが返ってくる。

コード 11 - Network unreachable for TOS (TOS種別によりネットワーク到達不能) - 送信したパケットの "不適切" な TOS のせいでネットワークまで届かなかった時、リターンパケットはこのコードで作られる。

コード 12 - Host unreachable for TOS (TOS種別によりホスト到達不能) - パケットの TOS のせいで送信パケットがホストまで届かなかった時、返事に受け取るのがこのメッセージ。

コード 13 - Communication administratively prohibited by filtering (フィルタリング設定により通信禁止) - 何らかのフィルタリング (例えばファイヤーウォール) によってパケットの着信が禁止されていた場合に、我々送信側はコード 13 を受け取る。

コード 14 - Host precedence violation (ホスト優先区分侵害) - このメッセージは第 1 ホップのルータが送ってくる。パケットの採用している優先区分 (precedence) が当該の宛先/送信元の組み合わせにおいては許容されないということを、接続してきたホストに伝える。

コード 15 - Precedence cutoff in effect (優先区分により遮断発動) - 渡されたデータグラムにセットされていた優先レベル (precedence level) が低すぎたた場合に、第 1 ホップのルータはホストへこのメッセージを送ってもよいことになっている (may)。

これに加えて、小さなデータ部を持つこともでき、その中身はインターネットヘッダ (IPヘッダ) のヘッダ全てと、元の IP データグラムのうちの 64 ビットを写したものとなる。次のレベルのプロトコルがポート定義などを持っているとすれば、この 64 ビットデータ部からそれが読み取れるはずである。

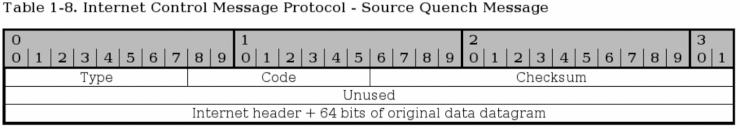

2.9.3. ソースクエンチ (Source Quench)

パケットまたはそのストリームの発信元に対して、送信を継続するのならパケットの送信間隔を緩めてくれと伝えるために、ソースクエンチパケットが送られることがある。ただし、パケットが渡り歩いていくそうしたゲートウェイやホストはソースクエンチパケットなど送らずに黙ってパケットを破棄しても構わないことになっている点に注意しなければならない。

このパケットには特別なヘッダはなく、データ部に特徴がある。そのデータ部は、元のデータのインターネットヘッダ と、データグラムのうちの 64 ビット分を格納している。それによって、そのソースクエンチメッセージが、問題のゲートウェイや宛先ホストを通じてデータを送ろうとしているどのプロセス に対するものなのかが、適切に割り出せる。

ソースクエンチパケットは ICMP タイプが必ず 4 である。コードは 0 しかあり得ない。

| ゲートウェイや宛先のホストの過負荷を送信ホストや受信ホストへ知らせるには、今日では 2〜3 種類の手段がある。そのひとつとして ECN (Explicit Congestion Notification = 明示的輻輳通知) という仕組みがある。 |

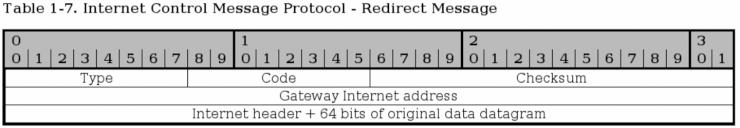

2.9.4. リダイレクト (Redirect)

ICMPリダイレクト パケットが使用されるケースはひとつしかない。こういう場合を考えてみよう。ここに、何台かのクライアントやサーバとふたつのゲートウェイを持つネットワーク (192.168.0.0/24) があるとする。ゲートウェイのひとつは 10.0.0.0/24 のネットワーク、もうひとつのゲートウェイはその他のインターネット全般へつながっている。さてここで、 192.168.0.0/24 内に、デフォルトゲートウェイは知っているが 10.0.0.0/24 へのルートを知らない 1 台のホストがあったとしよう。そのホストはパケットをデフォルトゲートウェイへ送る。デフォルトゲートウェイは当然 10.0.0.0/24 ネットワークの存在を知っている。デフォルトゲートウェイは、そのパケットはどうせ 10.0.0.0/24 のインターフェイスから出入りすることになるのだから、直接 10.0.0.0/24 用のゲートウェイへ送ったほうが早いと判断することができる。そこでデフォルトゲートウェイは、正しいゲートウェイを知らせる ICMPリダイレクト パケットをホストへと送り、先ほどのパケットは 10.0.0.0/24 のゲートウェイへ渡す。これによって問題のホストは 10.0.0.0/24 ゲートウェイという近道を知るので、うまくすれば次回からはそちらを使うようになるかもしれない、というわけだ。

リダイレクト タイプのパケットの主役となるヘッダはゲイトウェイインターネットアドレス (Gateway Internet Address) フィールドだ。このフィールドは、その時使用すべき適切なゲートウェイについての情報をホストに伝える。このパケットはそれ以外にも、元のパケットの IPヘッダ と、そのデータ部の初めの 64 ビット分も収めている。その情報は、当のリダイレクトパケットと、データを発したプロセスとを適切に結びつけるために利用される。

リダイレクト タイプは 4 種類のコードを採ることができる。それらを以下に挙げる。

コード 0 - Redirect for network - (上記の例のように) ネットワーク丸ごとのリダイレクトである時にだけ使用される。

コード 1 - Redirect for host - 特定のホストに関するリダイレクトの際にだけ使用される (例えばホストルーティング)。

コード 2 - Redirect for TOS and network - サービスタイプとネットワーク丸ごとのリダイレクトの際にのみ使用される。意味合いとしてはコード 0 と同じだが TOS にも関係している場合だ。

コード 3 - Redirect for TOS and host - サービスタイプとホストのリダイレクトである時に使用される。つまり、扱いとしてはコード 1 と同じだが TOS にも絡んでいる場合だ。

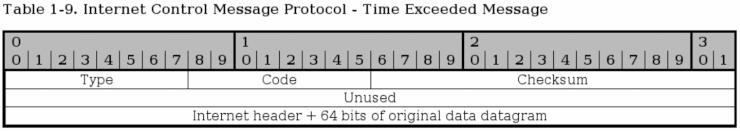

2.9.5. TTL equals 0

TTL equals 0 の ICMP タイプは別名 "時間超過メッセージ (Time Exceeded Message)" とも呼ばれる。セットされるタイプは 11 で、コードは 2 種類のうちから選べる。ゲートウェイでの伝送過程や宛先ホストでのフラグメント再構成中に TTL フィールドが 0 に達してしまった場合には、そのパケットは破棄されなければならない。パケットを送ってきたホストにそれを知らせるために使うのが TTL equals 0 の ICMP パケットだ。これにより送信者は、今度そこへパケットを送る必要が生じた時にはパケットの TTL を大きくしよう、と判断することができる。

このタイプのパケットは付加データ部だけを備える。このデータフィールドには、元のパケットのインターネットヘッダ と 64 ビット分のデータが入っており、相手方はその情報を頼りに送信元となったプロセスを正しく割り出すことができる。先にも述べたように、 TTL equals 0 タイプは 2 種類のコードを採ることができる。

コード 0 - TTL equals 0 during transit - いずれかのゲートウェイで転送を行おうとした時点で TTL が 0 になった場合に、このコードが送信元ホストへ送られる。

コード 1 - TTL equals 0 during reassembly - パケットがフラグメントされており、その再構成中に TTL が 0 に達してしまった場合に、このコードが送られる。このコードは最終目的地のホストからしか送られてこない。

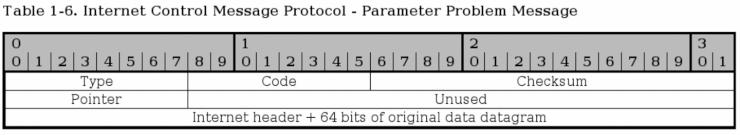

2.9.6. パラメータ障害

パラメータ障害 (parameter problem) の ICMP はタイプ 12 を使用し、 2 種類のコード値も採り得る。パラメータ障害メッセージは、ゲートウェイか受信ホストがエラー等によって IPヘッダ の一部を理解できない場合や、必要とされるオプションが見あたらない場合に、送信元のホストにそれを知らせるために使用される。

パラメータ障害 タイプの ICMP メッセージは或る特殊なヘッダを備える。それは、元のパケットにおけるエラー原因フィールドへのポインタだ (コードが 0 の場合)。有効なコードを以下に述べる:

コード 0 - IP header bad (IPヘッダ異常)(全てのエラーを包括) - これは、上述したような全てのエラーを包括したエラーメッセージだ。このコードをポインタと組み合わせると、エラーが IPヘッダ のどの部位にあるかを伝えることができる。

コード 1 - Required options missing (必須オプション欠如) - 必要なオプションが欠けている時、このコードで知らせる。

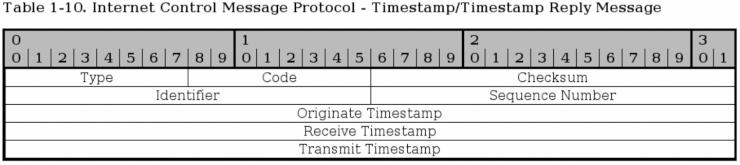

2.9.7. タイムスタンプ要求/応答

タイムスタンプタイプは今日では廃れて使われなくなっているが、ここでは簡単に取り上げておく。応答も要求も同じコード (0) を持つ。要求の場合はタイプ 13、応答はタイプ 14 である。タイムスタンプパケットは UT (Universal Time) 午前 0 時からの時間をミリ秒で表した 32 ビットのタイムスタンプを 3つ格納している。

最初のタイムスタンプはオリジナルタイムスタンプ、つまり送信元が最後にパケットに触れた時を表す。レシーブタイムスタンプ はエコーを返そうとしたホストが初めてパケットに触れた時、トランスミットタイム は、パケットがエコー送信者の手を離れる瞬間のタイプスタンプである。

いずれのタイムスタンプメッセージも、述べたもの以外に、ICMPエコー パケット同様の識別子 とシーケンスナンバー を持つ。

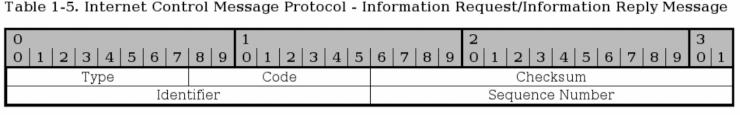

2.9.8. インフォメーション要求/応答

インフォメーション要求とインフォメーション応答というタイプは、今日では、必要であれば IP プロトコルより上に同目的で利用できるプロトコル (DHCP など) があるため、既に廃止されている。インフォメーション要求は、それを受け取ったネットワーク上に存在する応答可能な全ホストから回答を発生させる。

情報を要求したホストは、送信元アドレスを自分の属するネットワーク (例えば 192.168.0.0)、宛先を 0 にしてパケットを送る。応答のパケットには様々な数値情報 (ネットマスクと IPアドレス) が書かれている。

インフォメーション要求は ICMP タイプが 15、かたや応答はタイプ 16 で送られる。

2.10. SCTPの特徴

Stream Control Transmission Protocol (SCTP) はネットワーク戦線ではまだ新顔の部類に入るプロトコルだが、利用される場面は日に日に広がりつつあり TCP および UDP プロトコルの弱点を改善するものでもあるため、こうしてセクションを設けて解説することにした。 SCTP は TCP にも勝る高信頼性を備え、なお且つ、プロトコルヘッダの造りから、オーバーヘッドが低く抑えられている。

SCTP には非常に興味深い特長がいくつかある。このプロトコルについてより詳しく知りたい人は、RFC 3286 - An Introduction to the Stream Control Transmission Protocol と RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol を読んでいただくといい。前者は SCTP の紹介文書で、もう少しよく知りたいという人にとって非常に興味深い文書だろう。ふたつ目はプロトコルの仕様書そのもので、このプロトコルを使って何かを開発しようとする人か本気で興味を持った人でもなければ、読んでもあまり役には立たないかもしれない。

SCTP は元々 Telephony over IP や Voice over IP (VoIP) 用に開発されたプロトコルで、このことに由来した非常に興味を惹く特性がいくつかある。商用グレードの VoIP では非常に高次の信頼性が求められる。つまり、様々な障害に対する障害回復機能が幾重にも張り巡らされているのだ。以下に挙げるのが SCTP の主な特徴である。

マルチキャスト 属性によるユニキャスト 。ポイントtoポイント のプロトコルでありながら、末端ホストに対する複数のアドレスをサポートしているということだ。言い換えると、エンドホストまで到達するために複数の経路が利用できる。これに対して TCP では、搬送経路が断ち切られた時、 IP プロトコルによる補正に助けてもらわない限り断絶は避けられない。

高信頼性伝送 (Reliable transmission)。チェックサムと SACK を使用して、データの衝突 (corrupted)、損傷、破棄 (discarded)、重複 (duplicated)、入れ違い (reordered) の検出を行い、そうした場合には必要に応じて再送を行う。この点は TCP も同じだが、特に、順序の入れ違ったデータに関しては SCTP のほうが回復能力に優れ、検知も早い。

メッセージ指向 (Message oriented) メッセージ単位でフレーム化ができるため、データグラムの構造や順序を見失わずにすむ。 TCP はバイト指向であり、受け取れるのは中で順序がばらばらになったバイトの流れ (stream) でしかなく、それを補うために追加のレイヤーを必要とする。

レート対応 (Rate adaptive)。 TCP と協調/共存して帯域幅調整を行うことができるように作られている。 TCP と同様に、ネットワーク負荷に応じて帯域幅の増減ができる。また、スロースタート に相当するアルゴリズムも備える。ECN にも対応している。

マルチホーミング (Multi-homing)。先にも述べたように、複数のエンドノードと遣り取りする機能がプロトコル自体に組み込まれている。そのおかげで、 IP レイヤーに頼らなくても障害回復ができる。

マルチストリーム (Multi-streaming)。ひとつのストリームの中で複数のストリームを同時に流すことができる。これが Stream Control Transmission Protocol という名前の由来だ。例えば、ひとつの Webページをダウンロードするために 1本のストリームを開いておき、その中だけでイメージや html ドキュメントを同時進行的にダウンロードすることができる。これを複数のコントロールストリームの発生可能なデータベースプロトコルで活用すれば、複数のクエリに対する回答を並行して受け取ることができることは言うまでもない。

イニシエーション。コネクションの確立 (initiation) は 4 つのパケットから成るが、3番目と 4番目はデータの送信にも利用できる。syncookies と同等の仕組みも標準で組み込まれており、DoS 攻撃が防げる。SCTP コネクションのバッティングを防ぐことを目的に INIT collision resolution (初期化衝突解決機能) を備えている。

上のリストは、やろうと思えばいくらでも増やせるが、やめておく。関連の情報は RFC 3286 - An Introduction to the Stream Control Transmission Protocol のドキュメントで入手可能なので、必要があればそちらを読んでいただきたい。

| SCTP の話をする時には、これまでのような パケット や ウィンドウ は使わず、チャンク (chunks) という言葉が用いられる。SCTP はメッセージ指向であるため、ひとつの SCTP フレーム が複数のチャンク を含むこともある。チャンク には、コントロールチャンク と データチャンク があり、各チャンク はそのどちらかとなる。コントロールチャンク はセッションの制御を行い、実際のデータは データチャンク によって送られる。 |

2.10.1. イニシャライズとアソシエーション

コネクションのイニシャライズ (initialize = 初期確立) は、互いに通信を交わしたいホストとホストの間で関係を締結すること (association) によって行われる。関係締結のイニシャライズはユーザからの要請があった時に行われ、それが以後必要に応じて使用される。

イニシャライズは 4つのパケットによって行われる。まず INIT チャンク を送信し、それに対して、クッキーを含んだ INIT ACK が返され、そこからデータの送信が始まる。しかし、イニシャライズの続きがまだあり、さらに 2個のパケットの遣り取りがなされる。クッキーに対して返す COOKIE ECHO チャンク と、その回答でありイニシャライズの締めとなる COOKIE ACK チャンク だ。

2.10.2. データの送信とコントロールセッション

SCTP は、ここまで準備が整えばデータの送信ができる。 SCTP においては コントロールチャンク と データチャンク があることは前に述べた。データチャンク は DATA チャンク によって送られ、 DATA チャンク は SACK チャンク の送信によって承認される (acknowledged)。実質的には TCP の SACK と同じだ。この SACK チャンク が コントロールチャンク だ。

コントロールチャンク はこの他にもある。HEARTBEAT と HEARTBEAT ACK チャンクがそのひとつ、もうひとつが ERROR チャンクだ。HEARTBEAT が使われるのはコネクションのキープアライブのため、 ERROR は、ストリーム ID の異常や、必須パラメータの欠如など、コネクション上の様々な問題やエラーを報告するために使われる。

2.10.3. シャットダウンと中止

いよいよ SCTP コネクションを閉じようという時には、ABORT チャンク あるいはより行儀正しい SHUTDOWN チャンク を送信する。SCTP には TCP のような半閉鎖 状態は存在しない。つまり、一端が送信ソケットを閉じてしまったら、他端はもう送信を継続することはできない。

ユーザあるいはアプリケーションが礼儀正しく SCTP ソケットを閉じようとする時には、プロトコルに対して SHUTDOWN を要望する。すると、SCTP はバッファ上に残存するデータを送りきった後、 SHUTDOWN チャンク を送信する。他端は、この SHUTDOWN を受け取るとアプリケーションからのデータを受け取るのをやめ、送信すべきデータをすべて完了させようとする。データに対しての SACK がすべて受信できたら、この端末は SHUTDOWN ACK チャンク を送信し、初めにクローズを言い出した側は締めの SHUTDOWN COMPLETE チャンク で返事をする。これでセッションは完全に終了だ。

セッションのクローズの仕方にはもうひとつある。それが ABORT。こちらは SCTP アソシエーション の礼儀正しくない解消法だ。一対の SCTP アソシエーション を即時に解消したい時がこれで、一方が然るべき値を持った ABORT チャンク を送る。バッファ上にあるものも含め、未送信のデータはすべて破棄されて、アソシエーションが解消される。相手方も、 ABORT チャンク の正当性を検査した後に同様の処理を行う。

2.11. SCTPヘッダ

この節は SCTP ヘッダの非常に手短な紹介だ。SCTP には沢山のタイプのパケットがあるのだが、RFC に示されているものはできるだけすべて網羅するようにし、それらの中で各ヘッダの果たす役割を説明してみようと思う。まずは SCTP パケット全般に共通するヘッダについての概論から始めることにしよう。

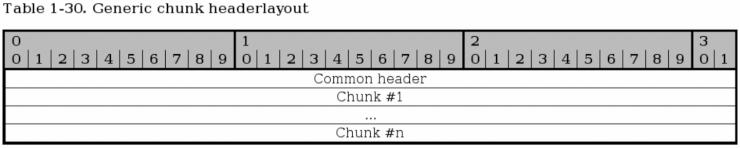

2.11.1. SCTP共通ヘッダフォーマット

これが SCTP パケット全般のレイアウトだ。基本としてまず最初にくるのは、パケット全体についての情報と送信元および宛先のポートなどを伝える一般ヘッダ (common header) だ。一般ヘッダに関しては以降で詳しく述べる。

一般ヘッダの後ろには任意の数の チャンク がくる。 チャンク の最大数は MTU の許す範囲内だ。 チャンク はこのように「束」にできるわけだが、 INIT, INIT ACK, SHUTDOWN COMPLETE は束には入れられない。 DATA チャンクは、パケットの MTU 内に収めるために分割することもできる。

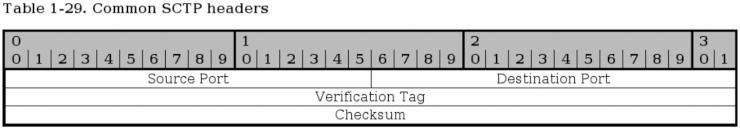

2.11.2. SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ

すべての SCTP パケットは上記に見る一般ヘッダを備えている。ヘッダには 4つのフィールドがあり、 SCTP パケット毎にそれぞれの値がセットされる。

送信元ポート (Source port) - ビット 0-15。そのパケットの送り元となったソースポートを伝える。 TCP と UDP のソースポートと同じだ。

宛先ポート (Destination port) - ビット 16-31。パケットの宛先ポート、つまりパケットの行こうとしているポート。TCP と UDP の宛先ポートと同じだ。

検証タグ (Verification Tag) - ビット 32-63。検証タグは、そのパケットがどの相手から送られてきたのかを検証するために使われる。この値は、アソシエーションのイニシャライズの段階で対向のピアから Initiate タグ で受け取った値がずっと使われる。ただし以下のような少数の例外もある:

INIT チャンクを含む SCTP パケットは 検証タグ が 0 と決められている。

T-bit のセットされた SHUTDOWN COMPLETE チャンクでは、 検証タグ は SHUTDOWN-ACK チャンクの 検証タグ の複製でなければならない。

ABORT チャンクを含むパケットでは、 検証タグ は、 ABORT の元となったパケットの 検証タグ と同じものでもよいことに なっている (may)。

チェックサム (Checksum) - ビット 64-95。Adler-32 アルゴリズムによって計算した、その SCTP パケット全体のチェックサム。アルゴリズムについては RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol の appendix B を参照されたし。

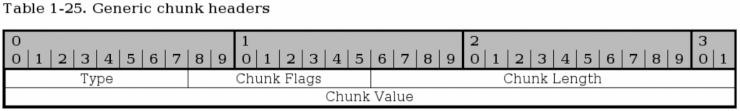

すべての SCTP チャンクは、上図に示した決まったレイアウトに則っている。ただし、これらはヘッダそのものではなく、「チャンク はおしなべてこういうフォーマットになっている」という定型を示したものに過ぎない。

タイプ (Type) - ビット 0-7。そのパケットの チャンクタイプを指定する。例えば INIT チャンクなのか SHUTDOWN チャンクなのかそれとも... といった具合。チャンク には、下表に示したようにそれぞれ決まったナンバーが割り当てられている。すべてのチャンク タイプをリストアップしたのが次の表だ:

Table 2-1. SCTPタイプ

| チャンクナンバー | チャンク名 |

|---|---|

| 0 | ペイロードデータ (Payload Data) (DATA) |

| 1 | イニシエーション (Initiation) (INIT) |

| 2 | イニシエーション承認 (Initiation Acknowledgement) (INIT ACK) |

| 3 | 選択的承認 (Selective Acknowledgement) (SACK) |

| 4 | ハートビート要求 (Heartbeat Request) (HEARTBEAT) |

| 5 | ハートビート承認 (Heartbeat Acknowledgement) (HEARTBEAT ACK) |

| 6 | 中止 (Abort) (ABORT) |

| 7 | シャットダウン (Shutdown) (SHUTDOWN) |

| 8 | シャットダウン承認 (Shutdown Acknowledgement) (SHUTDOWN ACK) |

| 9 | オペレーションエラー (Operation Error) (ERROR) |

| 10 | ステートクッキー (State Cookie) (COOKIE ECHO) |

| 11 | クッキー承認 (Cookie Acknowledgement) (COOKIE ACK) |

| 12 | 明示的輻輳通知エコー用の予約域 (Reserved for Explicit Congestion Notification Echo) (ECNE) |

| 13 | 輻輳ウィンドウ縮小用の予約域 (Reserved for Congestion Window Reduced) (CWR) |

| 14 | シャットダウン完了 (Shutdown Complete) (SHUTDOWN COMPLETE) |

| 15-62 | IETFによる予約域 (Reserved for IETF) |

| 63 | IETFによって定義済みのチャンク拡張 (IETF-defined chunk extensions) |

| 64-126 | IETFによる予約域 (reserved to IETF) |

| 127 | IETFによって定義済みのチャンク拡張 (IETF-defined chunk extensions) |

| 128-190 | IETFによる予約域 (reserved to IETF) |

| 191 | IETFによって定義済みのチャンク拡張 (IETF-defined chunk extensions) |

| 192-254 | IETFによる予約域 (reserved to IETF) |

| 255 | IETFによって定義済みのチャンク拡張 (IETF-defined chunk extensions) |

チャンクフラグ (Chunk Flags) - ビット 8-15。 チャンクフラグ はほとんど使われることはないが、他の用途に明け渡す必要が生じない限り、将来の活用に備えて確保されている。フラグ はチャンク 毎に特有のフラグやビットで、対向のピアに必要な情報を格納する。現時点での規格によれば、これらのフラグ は DATA, ABORT, SHUTDOWN COMPLETE パケットでのみ使うことになっている。ただし将来変更になる可能性もある。

| RFC を読んでいると、前にも踏んだはずの危険な轍がそこここに転がっていることに気づかされる。 RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol の文書もそのひとつ。チャンクフラグ は必ず 0 でなくてはならないが、特に用途のない限りは無視される、という規定だ。いたるところに見られるこのような規定は、将来、問題になる危険性をはらんでいる。これには目を光らせておかなくてはならない。というのも、こういったフィールド規定は将来変更となる可能性があり、その時には、道理のいかない理由であなたのファイヤーウォールが爆弾を抱えることになってしまうのだ。同じことは、過去に IP ヘッダ に ECN が取り入れられた時にも起こっている。詳しくはこのチャプターの IPヘッダ セクションを読んでいただきたい。 |

チャンク長 (Chunk Length) - ビット 16-31。バイト単位で数えたチャンク の長さ。チャンクタイプ, チャンクフラグ, チャンク長, チャンク値 を含めたヘッダすべてを含めた長さだ。チャンク値 がひとつもない場合の長さは 4 (バイト) となる。

チャンク値 (Chunk Value) - ビット 32-n。ここはチャンク 毎に固有で、チャンクタイプ に応じた追加のフラグ およびデータを格納できる。空の場合もあり、その時のチャンク長 は 4 に設定される。

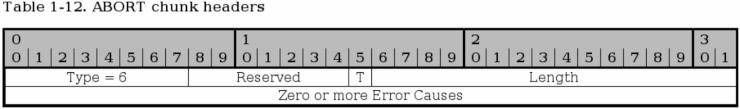

2.11.3. SCTP ABORTチャンク

ABORT チャンクは、当チャプターの シャットダウンと中止 で述べたようにアソシエーションを断ち切る時に使用する。 ABORT は、データやヘッダの異常など、アソシエーションの中で回復不能の問題が発生した際に発行される。

タイプ (Type) - ビット 0-7。このチャンクタイプ では常に 6。

予約域 (Reserved) - ビット 8-14。将来のチャンクフラグ 拡張用に予約されているが、投稿執筆時点ではまだ使われていない。チャンクフラグ フィールドについては SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照のこと。

T-bit - ビット 15。このビットが 0 だとすれば、このパケットには送信元で TCB が関連付け (associated) されていて、そのパケットがそれを無効化した (destroyed) ということを示している。送信元で TCB を使っていない時には、T-bit は 1 にすることになっている。

全長 (Length) - ビット 16-31。エラーの原因も含めたチャンク の長さのバイト表記。

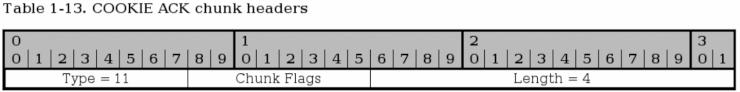

2.11.4. SCTP COOKIE ACKチャンク

COOKIE ACK チャンクはコネクションのイニシャライズの際にのみ使用され、コネクション中の他の場面で使われることはない。必ず DATA および SACK チャンクよりも前に送らなければならないが、そうした中の最初のパケットをこれに兼用してもよいことになっている。

タイプ (Type) - ビット 0-7。このタイプでは常に 11。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今のところ未使用。RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol によれば常に 0 にすることになっている。こういった旨を記した RFC には常に目を光らせておかなければならない。というのは、将来変更される可能性があり、それによってあなたのファイヤーウォールにヒビが入ることになるからだ。 IP の ECN で起きたことの二の舞である。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ のセクションを参照していただきたい。

全長 (Length) - ビット 16-31。このタイプのチャンク では常に 4 (バイト)。

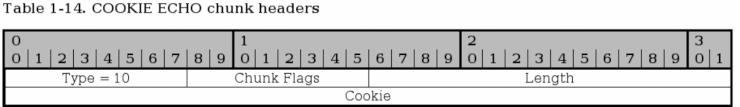

2.11.5. SCTP COOKIE ECHOチャンク

COOKIE ECHO チャンクが使われるのは SCTP コネクションのイニシャライズの過程で、接続の申し出を受けた側が INIT ACK パケットの State クッキー フィールドで送ってきたクッキーに対して、接続を申し出た側が回答する時だ。 COOKIE ECHO チャンクは DATA チャンクを乗せたパケット内で一緒に送ってもよいが、その場合には DATA チャンクよりも前に置かなければならない。

タイプ (Type) - ビット 0-7。このチャンクでは常に 10。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日ではまだ使用されていない。 RFC はこのフラグを必ず 0 にせよとしているが、このことは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ のセクション (特にチャンクフラグの説明部分) で述べたようなトラブルを引き起こす可能性がある。

全長 (Length) - ビット 16-31。チャンク の長さ。タイプ, チャンクフラグ, 全長 および クッキーフィールド を含んだ長さで、バイト表記。

クッキー (Cookie) - ビット 32-n。このフィールドは、これに先立つ INIT ACK チャンクで送信されたクッキーと同じものを持つ。返答をよこした側の送ってきたクッキーと正確に一致していないと、コネクションはオープンできない。 RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol は、互換性を損なわないためにクッキーは可能な限り小さくせよと述べているが、曖昧で、多くを語ろうとしない。

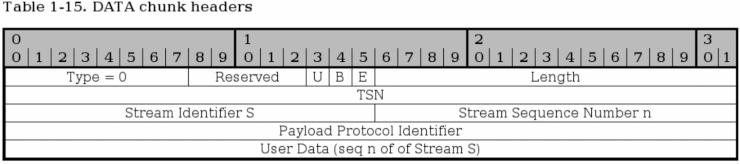

2.11.6. SCTP DATAチャンク

DATA チャンクはストリームの中で実際のデータを送るためのもので、見方によってはかなり込み入っているように思えるかもしれないが、実際のところは TCP ヘッダの一般フォーマットとどっこいどっこいだ。 ひとつのパケットの中に同居していたとしても、各 DATA チャンクは別のストリームに属するものかもしれない。なぜなら、 SCTP はひとつのコネクションで複数のストリームを扱うことができるからだ。

タイプ (Type) - ビット 0-7。DATA チャンクでは常に 0 に設定される。

予約域 (Reserved) - ビット 8-12。今日では未使用。将来の変更のために確保されている。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

U-bit - ビット 13。 U-bit は、その DATA チャンクが順不同で構わないものかどうかを表す。順不同であれば、ストリームシーケンスナンバー は無視する決まりになっており、 DATA を並べ直そう (re-order) とはせずにいち早く上位レイヤーに渡さなくてはならない。

B-bit - ビット 14。 B-bit は、フラグメントされた DATA チャンクの存在を示す。このビットが正で E (ending) ビットが正でない場合、このチャンクがいくつかにフラグメントされた DATA チャンクの最初の断片であることを表している。

E-bit - ビット 15。 E-bit は、フラグメントされた DATA チャンクの最終断片を表す。このフラグが正になったものは、 SCTP の受け取り側にとって、フラグメントの再構成を開始し上位レイヤーに渡せという合図になる。また、 B ビット も E ビット も 0 であれば、それはこのチャンクがフラグメントの半ばのチャンクであることを表す。両方とも 1 にセットされるのは、パケットはフラグメントされておらず再構成も必要ない場合などだ。

全長 (Length) - ビット 16-31。チャンクタイプ も含めてチャンク終端まで全部をビット単位で計算した DATA チャンクの長さ。

TSN - ビット 32-63。トランスミッションシーケンスナンバー (Transmission Sequence Number = TSN) は DATA チャンクの中で送られ、受信側ホストはこれを受け取ると、チャンクがきちんと届いたと認め (acknowledge)、引き替えに SACK チャンクを送る。値はその SCTP アソシエーション を通じてカウントされていく。

ストリーム識別子 (Stream Identifier) - ビット 64-79。ストリーム識別子 は DATA に付属して送られ、その DATA チャンクがどのストリームに関連付けられているかを明らかにする。これが存在するのは、 SCTP がひとつのアソシエーションの中で複数のストリームを運ぶ能力を備えているからだ。

ストリームシーケンスナンバー (Stream Sequence Number) - ビット 80-95。 ストリーム識別子 で括られるひとつのストリームの中でのシーケンスナンバー。このシーケンスナンバーは各ストリーム識別子 毎に管理される。チャンクがフラグメントされている場合には、元チャンクが同一ならばすべての断片に同じストリームシーケンスナンバー を付けなければならない。

ペイロードプロトコル識別子 (Payload Protocol Identifier) - ビット 96-127。この値は上位レイヤーまたは、SCTP を使用しているアプリケーションによって入れられ、それらどうしが DATA チャンクの内容を伝え合うために使われる。このフィールドは必ず送信する必要があり、フラグメントしたチャンクもその例外ではない。というのは、フラグメントされたチャンクであっても経路上のルータやファイヤーウォールなどがこの情報を必要とするからだ。値が 0 だった場合、上位レイヤーがセットしなかったと解釈される。

ユーザデータ (User data) - ビット 128-n。そのチャンクの運ぶデータそのもの。可変長だが、偶数オクテットで終わらなければならない。ストリーム S のストリームシーケンスナンバー n 番のデータ。

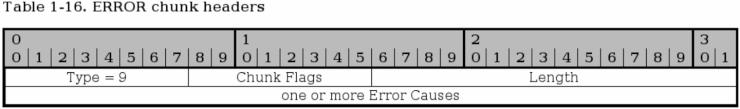

2.11.7. SCTP ERRORチャンク

ERROR チャンクは、特定のストリームの中で起きた問題を対向のピアに知らせるためにある。ひとつの ERROR チャンクは複数の エラー原因 を格納することもでき、そのことについては RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol で詳説されている。僕がここで述べるのは基本だけで、それ以上詳しく述べるのは控えておく。中身が濃すぎるからだ。 ERROR チャンクは、それ自体が致命的 (fatal) な性格のものというよりも、発生したエラーの詳細内容を知らせるものといえる。とはいえ、 ABORT チャンクと組み合わせると、コネクションを断ち切るぞという知らせにもなりうる。

タイプ (Type) - ビット 0-7。 ERROR チャンクでは常に 9。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日では未使用。将来の変更を目してのフィールドだ。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

全長 (Length) - ビット 16-31。すべての エラー原因 フィールドを含めた長さをバイトで指定する。

エラー原因 (Error causes) - ビット 32-n。ひとつの ERROR チャンクはひとつ以上の エラー原因 フィールドを含むことができ、それぞれのフィールドで対向ピアにコネクションに関する問題を知らせる。ひとつの エラー原因 の中にも決まったフォーマットがあり、それは RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol ドキュメントで述べられているが、ここではそれに踏み込むのはやめ、フィールドが 原因コード と 原因長 (cause length) および、原因毎に特有の情報フィールドから成ると言うだけに留める。指定可能な エラー原因 は下表の通りだ:

Table 2-2. エラー原因コード

| Cause Value | Chunk Code |

|---|---|

| 1 | Invalid Stream Identifier (無効なストリーム識別子) |

| 2 | Missing Mandatory Parameter (必須パラメータの欠如) |

| 3 | Stale Cookie Error (「失効したクッキー」エラー) |

| 4 | Out of Resource (リソースの欠乏) |

| 5 | Unresolvable Address (リゾルブできないアドレス) |

| 6 | Unrecognized Chunk Type (未知のチャンクタイプ) |

| 7 | Invalid Mandatory Parameter (必須パラメータの値が無効) |

| 8 | Unrecognized Parameters (未知のパラメータ) |

| 9 | No User Data (ユーザデータの欠如) |

| 10 | Cookie Received While Shutting Down (シャットダウン中にクッキーを受信) |

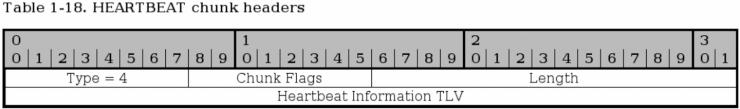

2.11.8. SCTP HEARTBEATチャンク

HEARTBEAT チャンクは、特定の SCTP 端末アドレスが無効になっていないか走査する目的で、ひとつのピアが送信する。これはアソシエーションのイニシャライズの過程で関係を結んだ (negotiated) 複数のアドレスに対して行われ、それらが生存しているかどうかの確認に使われる。

タイプ (Type) - ビット 0-7。 HEARTBEAT チャンクでは、タイプ は常に 4。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日では未使用。将来の変更で使用されるようになる可能性がある。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

全長 (Length) - ビット 16-31。Heartbeat Information TLV を含めた、チャンク全体の長さ。

ハートビートインフォメーション TLV (Heartbeat Information TLV) - ビット 32-n。 RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol で定義された可変長のパラメータ。 HEARTBEAT チャンクには必須のパラメータで、infoタイプ=1, info長, 送信元固有の ハートビートインフォメーション パラメータの 3つのフィールドから成る。最後のフィールドは送信元によって内容がかなり異なり、例えば、ハートビートが前回いつ送られたかや送信先の IPアドレスが入ったりする。このパラメータと同じものが HEARTBEAT ACK チャンクで返される。

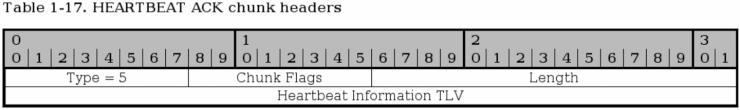

2.11.9. SCTP HEARTBEAT ACKチャンク

HEARTBEAT ACK は、HEARTBEAT が受理されコネクションは正常に機能しているという了解 (acknowledge) を示すために使われる。 HEARTBEAT ACK は要求のやってきた IPアドレスに対して返される。

タイプ (Type) - ビット 0-7。 HEARTBEAT ACK チャンクでは常に 5。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日では未使用。将来の変更に備えて確保されている。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

チャンク長 (Chunk length) - ビット 16-31。 ハートビートインフォメーション TLV を含めた HEARTBEAT ACK チャンクの長さをバイト単位で表したもの。

ハートビートインフォメーション TLV (Heartbeat Information TLV) - ビット 32-n。 ここには必ず、元となった HEARTBEAT チャンクの ハートビートインフォメーション パラメータと同じものを格納する。

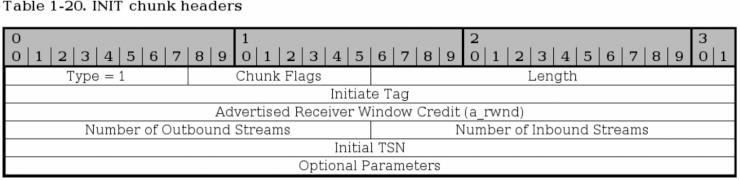

2.11.10. SCTP INITチャンク

INIT チャンクは、宛先ホストとの新たなアソシエーションを開始 (initiate) する時に用いられるもので、コネクションを張ろうとするホストの発する一番最初のチャンクがこれだ。 INIT チャンクはいくつかの固定長パラメータと、省略可能な可変長パラメータから成る。固定長の必須パラメータには、既に他のヘッダで述べたものの他に、 イニシエートタグ (Initiate Tag), 受信ウィンドウ保証量広告 (Advertised Receiver Window Credit), 送出ストリーム数 (Number of Outbound Streams), 流入ストリーム数 (Number of Inbound Streams), 初期TSN (Initial TSN) パラメータがある。その後ろに下の「省略可能なパラエータ」の段落で挙げているいくつかのオプションパラメータが続く。

タイプ (Type) - ビット 0-7。INIT チャンクでは常に 1。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日では未使用。将来の変更に備えて確保されている。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

チャンク長 (Chunk Length) - ビット 16-31。 チャンク長 は、オプションパラメータも含めたすべてのヘッダを含めたパケットの全長。

イニシエートタグ (Initiate Tag) - ビット 32-63。イニシエートタグ は INIT チャンクの中で決められ、それが 検証タグ (Verification Tag) に利用されて、このアソシエーション中ずっと受信側によるパケット承認に使用される。 イニシエートタグ は 0 以外ならどんな値でも採ることができる。決まりに反して 0 にされた場合には、受信側は ABORT を発生させなければならない。

受信ウィンドウ保証量広告 (Advertised Receiver Window Credit) (a_rwnd) - ビット 64-95。 INIT チャンクの送り主がこのアソシエーション用に割り当てることにしている受信バッファの最小量。 a_rwnd の受け取り側は、この値によって、どれだけの量のデータが SACK で区切らずに送り出せるかを知る。実際の受信ウィンドウをここで広告したサイズよりも縮小することは推奨されないが、 SACK チャンクで改めて a_rwnd を送ることによってサイズを減らす余地はある。

送出ストリーム数 (Number of Outbound Streams) - ビット 96-111。相手に向かって張りたい、こちらから出て行く方向のストリームの最大数を規定する。この値を 0 とすることは許されておらず、もしもそうすれば相手はアソシエーションを即刻 ABORT しなくてはならない。送出ストリームに関しても流入ストリームに関しても最小数についての折衝はなく、単純に、両ホストがヘッダで指定したうちの小さい方が最小値となる。

流入ストリーム数 (Number of Inbound Streams) - ビット 112-127。このセッションで送り側が受信側ホストに生成を許可する、流入方向のコネクションの最大数。0 にすることは許されておらず、そうすれば受信側ホストはコネクションを ABORT しなければならない。送出ストリームに関しても流入ストリームに関しても最小数についての折衝はなく、単純に、両ホストがヘッダで指定したうちの小さい方が最小値となる。

初期 TSN (Initial TSN) - ビット 128-159。この値は、送り手側がデータの送信に使用する 伝送シーケンスナンバー (Transmit Sequence Number = TSN) の初期値を規定する。イニシエートタグ と同じ値を使用してもよいことになっている。

上記に挙げた固定長の必須ヘッダに加えて、設定してもよい オプショナルな数種の可変長パラメータがある。少なくとも IPv4, IPv6, Hostname のいずれかひとつは指定しなければならない。 Hostname はひとつだけしか指定できず、指定してある時には IPv4 と IPv6 パラメータはいずれも指定できない。ひとつの INIT チャンクで IPv4 と IPv6 パラメータを複数指定することは許されている。また、送り手側がひとつのアドレスしか持たずそれをチャンク の送信元として使う場合には、これらのパラメータを 3つとも省略することもできる。これらのパラメータは相手ピアとの接続に使用するアドレスを取り決めるためにある。下記が INIT チャンクで利用可能な全パラメータのリストだ:

Table 2-3. INITの可変長パラメータ

| パラメータ名 | ステータス | タイプ値 |

|---|---|---|

| IPv4 Address | 省略可 | 5 |

| IPv6 Address | 省略可 | 6 |

| Cookie Preservative | 省略可 | 9 |

| Host Name Address | 省略可 | 11 |

| Supported Address Types | 省略可 | 12 |

| Reserved for ECN Capable | 省略可 | 32768 |

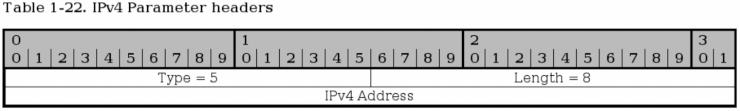

以下に、 INIT チャンクで最も一般的な 3つのパラメータについて述べる。

IPv4 パラメータは INIT チャンクで IPv4 アドレスを送るためにある。これによって指定するのは、そのアソシエーションの中でデータ送信に使用していく IPv4 アドレスだ。ひとつの SCTP アソシエーションに対して IPv4 アドレスや IPv6 アドレスを複数指定することもできる。

パラメータタイプ (Parameter Type) - ビット 0-15。IPv4 アドレスパラメータでは常に 5。

全長 (Length) - ビット 16-31。 IPv4 アドレスパラメータでは常に 8 となる。

IPv4 アドレス - ビット 32-63。送り手側端末の、ひとつの IPv4 アドレス。

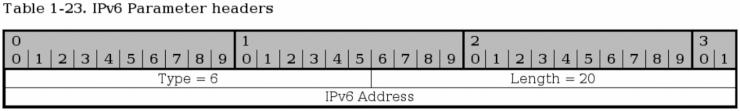

このパラメータは INIT チャンクで IPv6 アドレスを送るためにある。ここで指定したアドレスはそのアソシエーションの中での送り手側端末との通信に利用することができる。

タイプ (Type) - ビット 0-15。 IPv6 パラメータでは常に 6。

全長 (Length) - ビット 16-31。 IPv6 パラメータでは常に20となる。

IPv6 アドレス - ビット 32-159。送り手側エンドポイントの、ひとつの IPv6 アドレス。受け手側エンドポイントはこのアドレスと通信することになる。

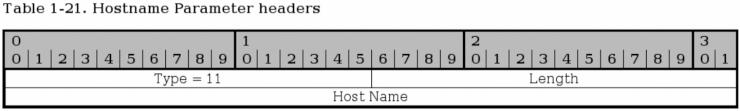

Hostname パラメータは、アドレスとしてのひとつのホストネームを送るためにある。受信側ホストはここで指定されたホストネームをルックアップし、それによって得られた何れかまたはすべてのアドレスを利用する。Hostname パラメータを送るのであれば、 IPv4 や IPv6 も、余計な Hostname パラメータも送ることはできない。

タイプ (Type) - ビット 0-15。 Hostname パラメータでは常に 11。

全長 (Length) - ビット 16-31。 タイプ, 全長 をはじめとする全フィールドを含めたパラメータ全体の長さ。 Hostname フィールドは可変長だ。単位はバイト。

Hostname - ビット 32-n。ホストネームを格納する可変長パラメータ。個々で指定したホストネームは受信側エンドポイントでリゾルブが行われ、そこで得られたアドレスが送り手側エンドポイントとの通信に利用される。

2.11.11. SCTP INIT ACKチャンク

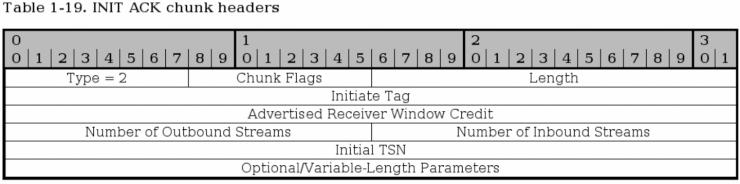

INIT ACK チャンクは INIT チャンクへの返事として送られる。ヘッダは基本的に INIT と同じだが、それらの値はこれを送ってきたピア (つまり元の INIT を受けた側) のものに置き換えられる。また、 INIT にはない追加の可変長パラメータ、 ステートクッキー と 認識不能パラメータ (Unrecognized Parameter) パラメータがある。

タイプ (Type) - ビット 0-7。 INIT ACK チャンクでは常に 2。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日では未使用。将来の変更を目して確保されているフィールドだ。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

チャンク長 (Chunk Length) - ビット 16-31。チャンク長 は、省略可能なパラメータも入れたすべてのヘッダを含めたパケット全体の長さ。

イニシエートタグ (Initiate Tag) - ビット 32-63。 INIT ACK チャンクの イニシエートタグ を受け取った端末は、その値を記録した上で、INIT ACK チャンクを送りつけてきた端末へ送り返すすべてのパケットの 検査タグ (Verification Tag) フィールドにそれをコピーしなければならない。 イニシエートタグ は 0 であってはならず、もし 0 であれば、その INIT ACK チャンクを受け取ったピアは ABORT によってコネクションをクローズしなければならない。

受信ウィンドウ保証量広告 (Advertised Receiver Window Credit) (a_rwnd) - ビット 64-95。送り手側が受信トラフィック専用に確保したバッファのサイズ。単位はバイト。専用バッファをこれより小さくしてはならない。

送出ストリーム数 (Number of Outbound Streams) - ビット 96-111。出て行く方向のストリームを送り手側ホストがいくつ生成したいか。0 にしてはならず、もしそうすれば INIT ACK を受信した側はそのアソシエーションを ABORT しなくてはならない。送出ストリームに関しても流入ストリームに関しても最小数についての折衝はなく、単純に、両ホストがヘッダで指定したうちの小さい方が最小値となる。

流入ストリーム数 (Number of Inbound Streams) - ビット 112-127。送信側エンドポイントがすすんで受け入れる流入方向ストリームの最大数。0 にしてはならず、もしそうすれば INIT ACK を受信した側はそのアソシエーションを ABORT しなくてはならない。送出ストリームに関しても流入ストリームに関しても最小数についての折衝はなく、単純に、両ホストがヘッダで指定したうちの小さい方が最小値となる。

初期 TSN (Initial TSN) - ビット 128-159。送信側がそのアソシエーションで最初に使う 伝送シーケンスナンバー初期値 (Initial Transmission Sequence Number = I-TSN)。

この後、 INIT ACK チャンクにはオプションの可変長パラメータが続く。パラメータは基本的には INIT チャンクのものと同じだが、 ステートクッキー パラメータと 認識不能パラメータ パラメータが加わり、対応アドレスタイプ (Supported Address Types) パラメータがなくなる。つまり下表のような塩梅だ:

Table 2-4. INIT ACK の可変長パラメータ

| パラメータ名 | ステータス | タイプ値 |

|---|---|---|

| IPv4 Address | 省略可 | 5 |

| IPv6 Address | 省略可 | 6 |

| State Cookie | 必須 | 7 |

| Unrecognized Parameters | 省略可 | 8 |

| Cookie Preservative | 省略可 | 9 |

| Host Name Address | 省略可 | 11 |

| Reserved for ECN Capable | 省略可 | 32768 |

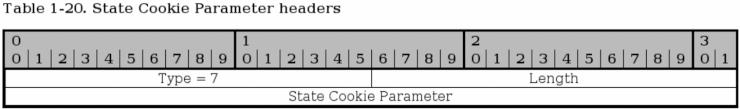

ステートクッキー は INIT ACK チャンクで使用され、対向のホストにクッキーを送るためにある。これを受信したホストが COOKIE ECHO チャンクで回答するまでは、そのアソシエーションが正当なものであることは保証されない。 TCP プロトコルでいうところの SYN アタックを防ぐための仕組みだ。

タイプ (Type) - ビット 0-15。ステートクッキー パラメータでは常に 7。

全長 (Length) - ビット 16-31。タイプ, 全長, ステートクッキー フィールドを含めたパラメータ全体のサイズ。バイト表記。

ステートクッキー (State Cookie) - ビット 31-n。任意の長さのクッキーを格納する。クッキーがどのように生成されるかについては RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol を参照。

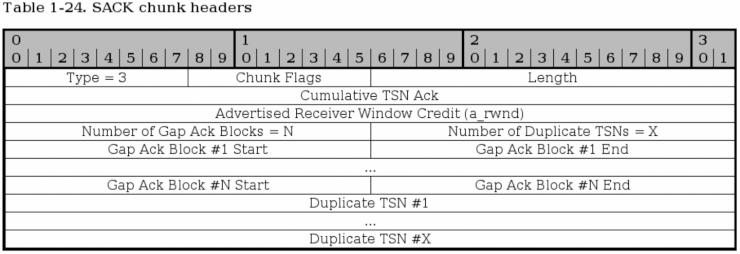

2.11.12. SCTP SACKチャンク

SACK チャンクの使用目的は、受信した TSN に照らしてどのチャンク が受信済みでストリームのどこにギャップがあったかを DATA チャンクの送信元に伝えることにある。 SACK チャンクの働きは、ざっくり言えば、特定の時点 (累積 TSN Ack パラメータ) までに受け取ったデータを承認し (acknowledges)、その 累積 TSN Ack ポイントまでに受け取った全データに対する ギャップ Ack ブロック を加えていくというものだ。 SACK チャンクの送信は DATA チャンクの受信 1回に対して 1回だけと決められている。

タイプ (Type) - ビット 0-7。 SACK チャンクでは常に 3。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日では未使用。将来の変更を目して確保されているフィールドだ。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

チャンク長 (Chunk Length) - ビット 16-31。すべてのヘッダおよびパラメータを含めたチャンク全体の長さ。

累積 TSN Ack (Cumulative TSN Ack) - ビット 32-63。この 累積 TSN Ack パラメータはデータを承認するためにある。その DATA チャンクを受け取ったホストは、アソシエーションにおける現時点までのデータを受信し終えたことをこのフィールドによって送信元ホストに伝える。この時点でまだ明示的に ギャップ Ack ブロック によって承認していないデータは、基本的には喪失扱いになる。

受信ウィンドウ保証量広告 (Advertised Receiver Window Credit) (a_rwnd) - ビット 64-95。この a_rwnd フィールドも基本的には INIT や INIT ACK チャンクの a_rwnd と同じだが、ここでは a_rwnd 値の増減も可能だ。詳しくは RFC 2960 - Stream Control Transmission Protocol を読んでいただきたい。

ギャップ Ack ブロック数 (Number of Gap Ack Blocks) - ビット 96-111。このチャンクに含まれる ギャップ Ack ブロック の数。 ギャップ Ack ブロック ひとつは チャンク の 32 ビットを占有する。

重複 TSN 数 (Number of Duplicate TSNs) - ビット 112-127。重複していた DATA チャンクの数。重複していたすべての TSN はこの チャンク上の ギャップ Ack ブロック の後ろに並べられる。ひとつの TSN を送るには 32 ビットを消費する。

ギャップ Ack ブロック #1 開始点 (Gap Ack Block #1 Start) - ビット 128-143。ここに来るのが、この SACK チャンクで最初の ギャップ Ack ブロック。受け取った DATA チャンクの TSN ナンバーにギャップがひとつもない時には、 ギャップ Ack ブロック はひとつもない。かたや、 DATA の受信順序が乱れたり、伝送中にいくつかの DATA チャンクが失われた場合には、ギャップありと認められ、 ギャップ Ack ブロック を使って報告される。ギャップ Ack ブロック の開始位置は、 累積 TSN の値に ギャップ Ack ブロック開始点 パラメータを足すことによって求められる。そうして求められたのがブロック開始点だ。

ギャップ Ack ブロック #1 終点 (Gap Ack Block #1 End) - ビット 144-159。そのストリームにおける第1 ギャップ Ack ブロック の終点。 ギャップ Ack ブロック開始点 と ギャップ Ack ブロック終止点 の間にある TSN を持つすべての DATA チャンクは受信済み扱いになる。開始点同様に、実際に承認するブロックチャンクの最終 TSN を求めるには、ギャップ Ack ブロック終止点 の値を 累積 TSN と足す。

ギャップ Ack ブロック #N 開始点 (Gap Ack Block #N Start) - ビット可変。 ギャップ Ack ブロック数 パラメータがひとつ増える毎に、 ギャップ Ack ブロック がひとつ追加される (最後の第 N ブロックまで)。例えばつまり、ギャップ Ack ブロック数 = 2 だとすれば、その SACK チャンク内にはふたつの ギャップ Ack ブロック があるはずだ。ここは単純に最後の ギャップ Ack ブロック を意味し、ギャップ Ack ブロック #1 開始点 と同様の値が入ることになる。

ギャップ Ack ブロック #N 終点 (Gap Ack Block #N End) - ビット可変。ギャップ Ack ブロック #N 開始点 と同様。ただし、終点である。

重複 TSN #1 (Duplicate TSN #1) - ビット可変。このフィールドは、重複した TSN のことを通知する。つまり、既に受け取った チャンク と同一の TSN を持つ チャンク を、何度も受信した場合だ。ルーターの悪戯 (送信済みデータの再送) によるもの、エンドポイントの再送によるものなどケースは様々だ。重複した TSN は個々について 1回報告され、例えば、最初の該当データを承認してから 2つの重複 TSN を受信した場合、次回送信する SACK メッセージにふたつの重複 TSN それぞれについての報告が乗る。その SACK 送信後にさらに重複 TSN が観測されたら、そのまた次の回の SACK で知らせ、また... といった具合だ。

重複 TSN #X (Duplicate TSN #X) - ビット可変。ここに、最後の重複 TSN パラメータが来る。パラメータは前のものと同様だ。

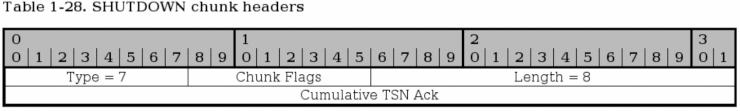

2.11.13. SCTP SHUTDOWNチャンク

SHUTDOWN チャンクが発行されるのは、或るコネクションの一方のエンドポイントが現行のアソシエーションのクローズを希望する時だ。これを発行するホストは前もって送信バッファを空にしておく必要があり、 SHUTDOWN チャンクを送ったらもう DATA を一切送ってはならない。受信した側は、やはり送信バッファを空にして、 SHUTDOWN ACK チャンクで回答することになっている。

タイプ (Type) - ビット 0-7。 SHUTDOWN チャンクでは常に 8。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日では未使用。将来の変更を目して確保されているフィールドだ。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

チャンク長 (Chunk Length) - ビット 16-31。 累積 TSN Ack パラメータも含めたパケット全体の長さ。 SHUTDOWN チャンクでは常に 8 となる。

累積 TSN Ack (Cumulative TSN Ack) - ビット 32-63。この 累積 TSN Ack フィールドも SACK チャンクのものと同様。累積 TSN Ack は、対向エンドポイントからこれまでにシーケンス上最後に受け取った TSN に承認を与える。このパラメータは、 SHUTDOWN チャンク以降のデータはもちろん、ギャップ Ack ブロック の承認も行わない。以前承認したはずの TSN が SHUTDOWN チャンクの ギャップ Ack ブロック にないからといって、そのブロックが今になって破棄されたと解釈してはならない。

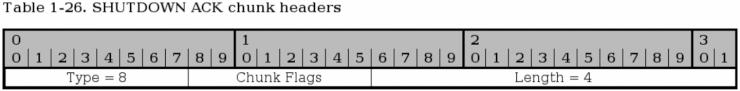

2.11.14. SCTP SHUTDOWN ACKチャンク

SHUTDOWN ACK チャンクは、受信した SHUTDOWN チャンクを承認するために使用される。 SHUTDOWN ACK を送る前には、送信バッファの中身はすべて絞り出しておかなければならず、アプリケーションから新たなデータを受け取ってもいけない。 SCTP には TCP にあるようなコネクションの半開状態 (half-open) は存在しない。

タイプ (Type) - ビット 0-7。 SHUTDOWN ACK チャンクでは常に 8。

チャンクフラグ (Chunk flags) - ビット 8-15。今日では未使用。将来の変更を目して確保されているフィールドだ。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

チャンク長 (Chunk Length) - ビット 16-31。チャンク全体の長さ。 SHUTDOWN ACK では常に 4 となる。

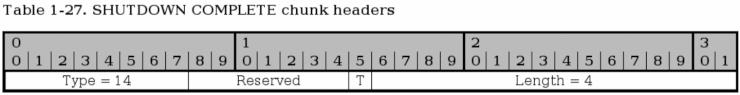

2.11.15. SCTP SHUTDOWN COMPLETEチャンク

SHUTDOWN COMPLETE チャンクは、SHUTDOWN ACK チャンクへの返答として、 SHUTDOWN を先導したホストによって送信される。アソシエーションのクローズが完了したことを承認するためだ。

タイプ (Type) - ビット 0-7。 SHUTDOWN COMPLETE チャンクでは常に 14。

予約済み (Reserved) - ビット 8-14。今日では未使用。将来の変更を目して確保されているフィールドだ。詳しくは SCTPの一般ヘッダと共通ヘッダ を参照。

T-bit - ビット 15。送信側がこのコネクションに対して 伝送制御ブロック (Transmission Control Block = TCB) を結びつけており、それを無効化したのがその SHUTDOWN チャンクだった場合には、その事実を送信者側に伝えるために T-bit は立てない [訳者註: 0 にする]。 T-bit が立っている [: 1 になっている] とすれば、反故にするような TCB は存在しなかったということになる。

全長 (Length) - ビット 16-31。 SHUTDOWN COMPLETE チャンクでは常に 4。規格が改定でもされない限りは、それより大きくなることはあり得ないからだ。

2.12. TCP/IP宛先誘導型ルーティング

ルーティングという面では、 TCP/IP はかなり複雑になってきている。当初は誰もが、宛先誘導型ルーティング (destination driven routing) だけで充分だと考えていた。ところがここ数年で、あっという間に複雑さを増してきた。今日では、 Linux でも、基本的には IP ヘッダのフィールドやビットのどれを基準にしてでもルーティングができるし、そればかりか TCP, UDP, ICMP のヘッダでもルーティングが可能になっている。そうした仕組みをポリシールーティング (policy based routing)、あるいは高度ルーティング (advanced routing) と呼ぶ。

この章は、宛先誘導型ルーティングがどのように行われるかの簡略な説明だ。送信元ホストからパケットを送信する時、パケットが生まれる。すると次に、コンピュータはパケットの宛先アドレスを見て、コンピュータ自身の保持しているルーティングテーブルと照合を行う。宛先アドレスがローカルなものならば、パケットは直接、ハードウェア MACアドレス を使って送られる。宛先がゲートウェイの向こう側だった場合には、パケットはゲートウェイの MAC アドレスへと送られる。するとゲートウェイはパケットの IP ヘッダを読み、パケットの宛先アドレスを知る。宛先アドレスはここでまたルーティングテーブルと照合され、パケットは次のゲートウェイへ送られる...という行程が、宛先のアドレスの属する向こう側 のネットワークに到達するまで繰り返される。

お分かりの通り、この仕組みのルーティングは基本原則だけで成り立つ単純なものだ。高度ルーティングやポリシールーティングになると話は別で、仕組みはもっと複雑だ。例えば送信元アドレスや TOS 値などに基づいてパケットのルーティングを変えたりできるのだ。

2.13. まとめ

このチャプターでは、次から始まるチャプターを理解できるようにあなたの知識をアップデートしてきた。要点を簡潔にまとめると:

TCP/IPの構造

IPプロトコルの機能とヘッダ

TCPプロトコルの機能とヘッダ

UDPプロトコルの機能とヘッダ

ICMPプロトコルの機能とヘッダ

TCP/IP宛先誘導型ルーティング

このどれもが、この先、実際にファイヤーウォールのルールセットに取り組む際には非常に役に立つはずだ。これらをパズルの駒のようにぴったりと組み合わせることで、より良いファイヤーウォールを設計することができる。

Chapter 3. IPフィルタリングとは

このチャプターでは IPフィルタ の考え方について詳しく説明する。 IPフィルタとは何なのかや、動作の仕組み、ファイヤーウォールの配置場所、ポリシーなどについて述べる。

このチャプターで取り上げる疑問は、例えば、ファイヤーウォールをどこに配置するかだ。ほとんどの場合は答は簡単だ。しかし、大規模な企業のネットワーク環境となると、そう簡単にはいかない。ポリシーとは何なのか。アクセスはどの程度制限すればいいのか。そもそも IPフィルタとは何なのか。こうした疑問の全てを、当チャプターは解きほぐしていく。

3.1. IPフィルタとは何か

IPフィルタが何であるかをよく理解しておくのは重要なことだ。 iptables は IPフィルタである。このことをよく理解しておかないと、今後自分のファイヤーウォールを設計する時に暗礁に乗り上げることになる。

IP フィルタは TCP/IP 参照スタックのうち、主にレイヤー 2 で働く。現代の IPフィルタのほとんどがそうであるように、 iptables も、レイヤー 3 で作用することもできる。しかし、定義上では、 IPフィルタは第 2 層で働くものとされている。

IPフィルタの実装定義に厳格に従うのならば、 IPフィルタは IP ヘッダ (送信元/宛先アドレス, TOS/DSCP/ECN, TTL, プロトコル など、本当の意味で IP ヘッダ内に存在する情報のみ) に基づいてしかパケットをフィルタリングできないことになる。しかし iptables は IPフィルタの定義に対して 100% 厳格ではないので、パケットの奥深くに埋め込まれているヘッダ (TCP, UDP など) や、もっとローレベルのヘッダ (MACソースアドレス) に基づくフィルタリングも行える。

しかしここでひとつ問題がある。 iptables は最近になって、より厳格になってきているということだ。 iptables はストリームを「追いかけること (follow)」はしないし、データ同士を合体させたりもしない。そういった処理はプロセッサやメモリを喰いすぎるのだ。これが何を意味するかは後でじっくりと説明することにしよう。 iptables は TCP/IP スタックそのものがやるのと全く同じように、パケットそれぞれの身元を調べて記憶し、それらが同一のストリームに属しているかどうかを (シーケンスナンバー やポートナンバー などに基づいて) 判断する。これはコネクション追跡 (connection tracking) と呼ばれ、それがあるからこそ、パケットの宛先/送信元ネットワークアドレス変換 (一般的に DNAT, SNAT と呼ばれる) やステートマッチが行えるのだ。

上で明言を控えた点だが、 iptables は別々のパケットから読み取ったデータ同士を (デフォルトでは) くっつけることはできない。そのため、あなたが目にしているのが常にそのデータの全体とは限らない。僕がわざわざこの点に触れるのは、 netfilter/iptables に関係したメーリングリストの幾つかで、根本的に間違ったアイデアについての「どうやったらできるか」という質問が散見されるからだ。例えば、新たな Windows ベースのウイルスが現れる度に、特定の文字列を含むストリームを破棄する方法を質問する輩が現れる。たちが悪いのは、これが実に簡単にやれるという点だ。例えば:

cmd.exe

のような文字列でマッチを行えば、一応はできてしまう。

しかしここで、もしウイルスなりクラッキングプログラムなりのライターが非常にずる賢くて、パケットサイズを非常に小さくして cmd をひとつのパケットに入れ、次のパケットに .exe を乗せるようにしていたらどうなるか。あるいは、経路途中で、そんな小さなサイズのパケットしか通れないようなネットワークを通らざるを得ないとしたら。その通り。文字列マッチ (string match) はパケットの境界線を越えて作用することはできないので、問題のパケットは擦り抜けてしまう。

「どうして、パケットを跨っても作用するように文字列マッチや何かを作り替えないのさ」という疑問の浮かんだ人もいるだろう。答えは単純。 CPU時間 (processor time) を喰ってしまうからだ。コネクション追跡は既に、 CPU時間 を気にせずにいられるぎりぎりの所まで来ている。そこへ更なるレイヤー、例えば前記の機能を加えれば、おそらく想像を絶する数のファイヤーウォールが使用不能となるだろう。その 1個の機能のメモリ消費量の問題を度外視したとしてもだ。

こうした機能に手をつけないのには他にも理由がある。世の中にはプロキシというテクノロジが存在する。プロキシは IP フィルタよりも上層のレイヤーでトラフィックを扱うために開発されたものであり、この要望を達成するにはそちらのほうが適しているのだ。プロキシの開発目的は、速度の遅いインターネット接続でもダウンロードやページ閲覧をできるだけ効率よく行うことだった。例えば WEBプロキシのひとつに Squid がある。誰かが今、或るページのダウンロード要求を出したとすると、プロキシがその要求を横取り、あるいは受信し、WEB ブラウザとのコネクションを開く。次にプロキシは WEB サーバに接続して当該のファイルをダウンロード。ファイル (あるいはページ) のダウンロードが完了したら、それをクライアントへと送る。今度、別のブラウザがさっきと同じページを要求してきたら、ファイル (あるいはページ) は既にプロキシの懐に存在するため、それを直に送ればいいので、帯域の節約になるというわけだ。

知っている人もいるだろうが、プロキシは、ダウンロードするファイルにもっと踏み込んで、内容を読み取る機能も備えている。だから、ストリームやファイル、ページの中身を検査するのなら、こちらにほうがずっと適しているのだ。

既に iptables 及び netfilter でレイヤー7 フィルタリングを行うことの問題点を警告したところで、実は、その問題の解決に挑む一連のパッチも存在する。これは http://l7-filter.sourceforge.net/ と呼ばれるもので、かなり多くのレイヤー7 プロトコルに対してマッチを行うことができる。ただし、l7-filter は、純粋なフィルタリングに使用できなくもないが、メインの用途は QoS や トラフィック・アカウンティング との併用だ。 l7-filter はまだカーネルや netfilterコアチームとは別のところで試験と開発が進められいるところで、それ故、当文書でこれ以上触れるつもりはない。

3.2. IPフィルタリングの用語と表現

これ以降のチャプターをよく理解するためには、 TCP/IP のチャプター で詳説したことも含めて、知っておくべき用語や表現が幾つかある。主要な用語を以下にリストにした。

Drop/Deny (破棄/拒否) - パケットを破棄あるいは拒否すると言う時には、そのパケットは削除され、あとは何のアクションも行わない。パケットが破棄された旨をホストに伝えもしないし、行くはずだったホストにはなおさらだ。ただパケットが消滅するだけだ。 [訳者註: 日本語には deny と reject をうまく区別する語彙がなく、訳すといずれも同じになってしまうので、訳文の中ではなるべく英語彙のまま記述する]

Reject (拒絶) - 基本的には drop や deny ターゲット (ポリシー) と同じだが、 reject の場合にはパケットが破棄されたという事実を送信者に返答する点が異なる。返答の内容は指定することもできるし、自動で決められる場合もある。(残念ながら、執筆時点の iptables には、破棄したパケットの行き先となっていたホストへ報告のパケットを送る機能 (例えば reject ターゲットの意味反転指定) はない。受け取り側ホストには DoS 攻撃をやめさせる術がないという事実に鑑みると、これは利点だともいえる。) [訳者註: 日本語には deny と reject をうまく区別する語彙がなく、訳すといずれも同じになってしまうので、訳文の中ではなるべく英語彙のまま記述する]

State (ステート) - ひとつのストリームの中における、パケットの状態 (state)。具体的に言えば、ファイヤーウォールが初めて観測した (知った) パケットは NEW というステートに識別され (TCPコネクションのSYNパケット)、また、ファイヤーウォールが既に認知している確立済みのコネクションに属しているパケットならば ESTABLISHED と判定される。ステートは、セッションを常に監視しているコネクション追跡機構 によって判断される。

Chain (チェーン) - チェーンは、ルールの集合体 (ルールセット) から成り、パケットがチェーンの中を進んでいく時にそれらのルールが適用される。それぞれのチェーンには特有の役割 (例えばそのチェーンがどのテーブルに属しているかによって、チェーンにできることできないことが決まる) や、適用範囲 (例えば foward されたパケットにのみ適用するとか、自ホスト宛てのパケットだけに適用するなど) がある。後で詳しく述べるが、 iptables には幾つものチェーンがある。

Table (テーブル) - 各テーブルには別個の使用目的があり、 iptables には 4つのテーブルがある。 raw, nat, mangle, filter テーブルだ。例えば filter テーブルはパケットをフィルタリングするためにできており、 nat テーブルはパケットに NAT (Network Address Translation = ネットワークアドレス変換) を施すために設計されている。

Match (マッチ) - IPフィルタリングでは、この語彙にはふた通りの意味がある。ひとつは、或るルールの中の単一の一致条件を指す場合。そのマッチは、ヘッダがこれこれの情報を持っていなければならないということをルールに指示する。例えば --source マッチは送信元アドレスが或る特定のネットワーク範囲やホストアドレスでなければならないということを指示する。もうひとつは、ひとつのルールを丸ごと 1 個のマッチと捉える場合。そのルールに指定してある全ての条件にマッチしたら、ジャンプ (ターゲット) に指定してある動作 (パケットの破棄など) が実行される。

Target (ターゲット) - ルールセットの中の各ルールにはたいてい、ひとつのターゲット・セットがある。ルールの持つ条件が全て満たされたらパケットに何を行うか、を指示するのがターゲットだ。 drop する、 accept する、 NAT を掛けるなどといった処置だ。もうひとつ、ジャンプ (jump) というものもあるが、それは当リストの jump の項目で述べる。最後にひとつ言い添えておくと、ルールには漏れなくひとつのターゲット (あるいはジャンプ) があるとは限らないが、まあ、たいていはある。

Rule (ルール) - ほとんど全ての IPフィルタ一般、そして iptables でも、ルールとは、ひとつのターゲットを従えた 1 項目または数項目の一致条件 (match) の集まりを指す。ひとつのルールが複数のターゲット (アクション) を持てるように実装した IPフィルタもある。

Ruleset (ルールセット) - ルールセットとは、幾つものルールから成るルールの総体のことで、 IPフィルタはこの "ルールセット" をロードして動く。 iptables の場合なら、ルールセットは、 filter, nat, raw, mangle の各テーブルとその下位にある全チェーンに組み込まれた、全てのルールを含有する。通常、ルールセットは設定ファイルの類に書き連ねる。

Jump (ジャンプ) - ジャンプ命令はターゲットと密接な関係にある。 iptables においては、ジャンプ命令はターゲットと全く同じ書き方となるが、唯一異なるのが、ターゲット名ではなく別のチェーンの名前を指定するという点だ。つまり、ルールの条件に一致したら、パケットは指定した副チェーンへと送られ、通常と同じようにそこで処理される。

Connection tracking (コネクション追跡) - ごく簡潔に言うと、コネクション追跡を備えたファイヤーウォールはコネクション/ストリームを追跡することができる。これを行うにはたいてい、プロセッサとメモリに大きな負荷がかかる。残念ながら iptables も例外ではないが、この課題には多くの努力が注ぎ込まれてきた。だが一方、コネクション追跡の良い面は、ファイヤーウォールポリシーの構築者がそれを適切に使えば、この機能を持つファイヤーウォールは持たないものよりも遙かに高いセキュリティを獲得できるということだ。

Accept (許可) - パケットを受け入れ (accept) て、ファイヤーウォール・ルールを通過させること。 drop, deny, reject ターゲットの反対だ。

Policy (ポリシー) - ファイヤーウォールの構築について語る時、ポリシーは大体 2種類の事柄を指す。まず、チェーンのポリシーがある。これは、どのルールにもマッチしなかったパケットを処すデフォルトのアクションをファイヤーウォールに指示する。当書物ではこちらの使い方が大勢を占める。 2種類目のポリシーは、例えば特定の企業や一個のネットワークのためのドキュメントを書く時に、その根底に置く、いわゆるセキュリティ方針だ。セキュリティ方針は、実際にファイヤーウォールの構築に取りかかる前に構想を練ったり問題点を洗い出したりするのに非常に有用なドキュメントだ。

3.3. IPフィルタの計画の仕方

ファイヤーウォールを計画する上でまず最初のステップは、それをどこに置くかだ。ネットワークはたいてい、はっきりとセグメントに分かれているので、これにはそう迷わない。最初に頭に浮かぶのはローカルネットワークとインターネットを隔てるゲートウェイ。ここはかなりタイトなセキュリティを施してしかるべき場所だ。また、大規模なネットワークでは、部署同士をファイヤーウォールで仕切るのも良い考えだ。例えば、開発部が人事部のネットワークへアクセスできる必要があるだろうか。経理部を他のネットワークからガードしない道理があるだろうか。早い話、解雇通知をよこされて頭に来ている従業員に給与データベースを見せて気が紛れるはずもないだろう。

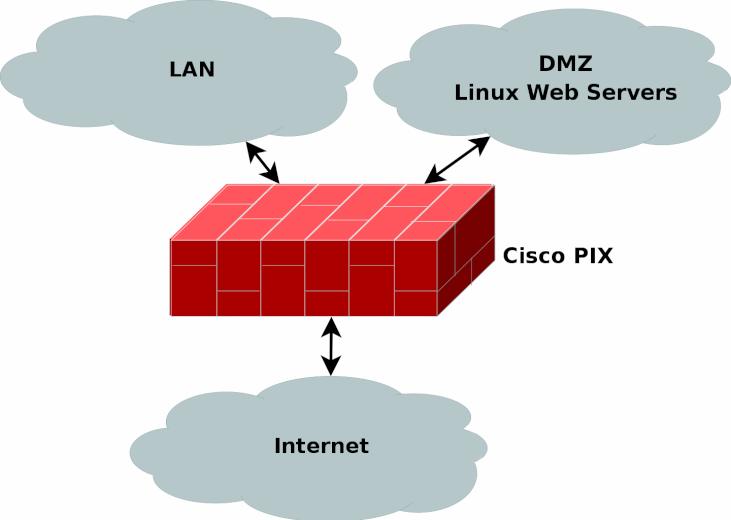

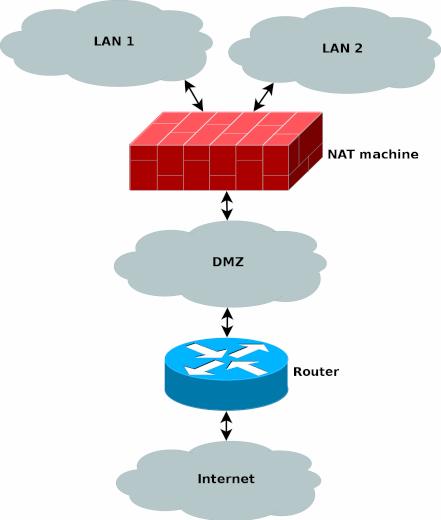

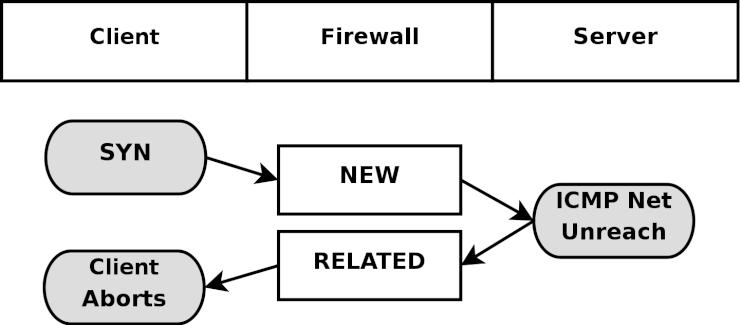

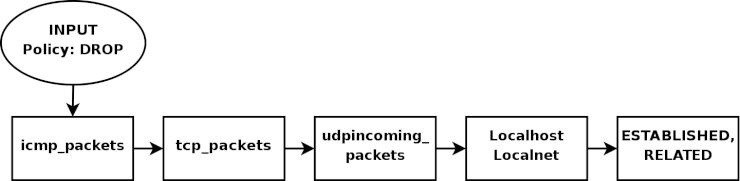

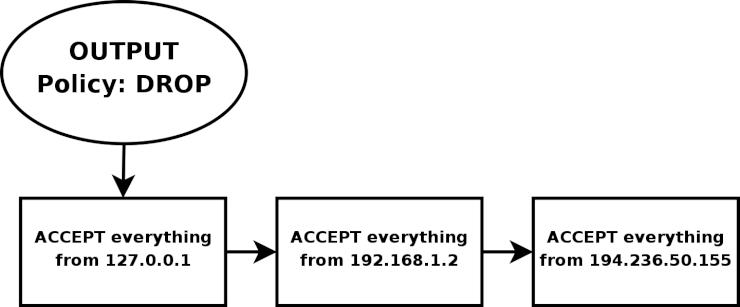

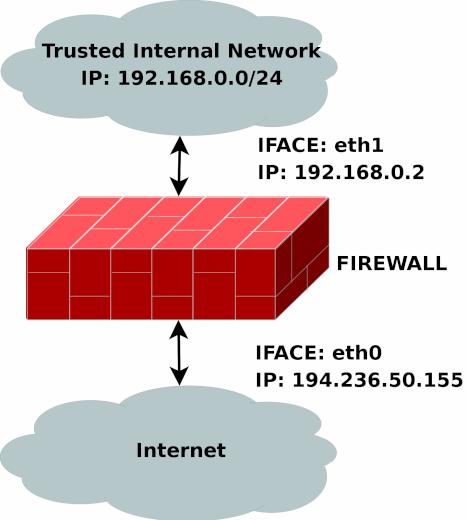

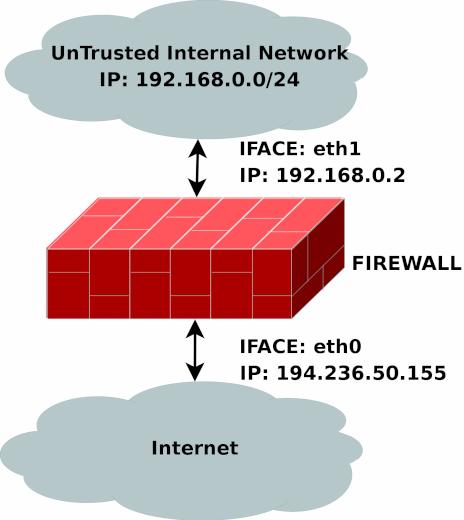

上で言えることは、つまり、そもそもネットワーク自体を組み上げる時によく考え、区画に分けておかなければならないということだ。中/大規模なネットワーク (ワークステーションが 100 台以上の場合。何を基準に大小を論じるかにもよるが) では特にそうだ。小分けにしたネットワーク同士を、通過させたいトラフィックだけを通すようなファイヤーウォールでつなぎ合わせればいい。